(関連記事)

地層②:隆起と沈降・しゅう曲と不整合・断層はどこまで切っているかがポイント!

地層のでき方

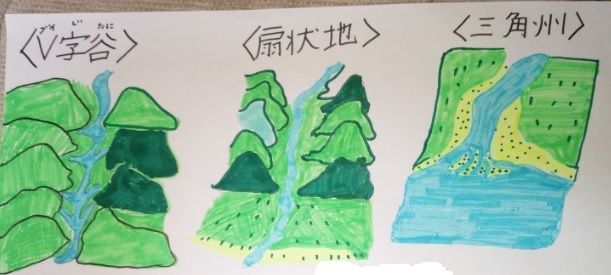

(山など)川の上流から、海の河口に水が流れますね?

その、「川の運ぱん」で運ばれた【小石(れき)や砂、どろ(粘土)】などが

河口から海に流れこみ、海底にたい積します。

その結果、下の方から固まっていき、地層ができます。

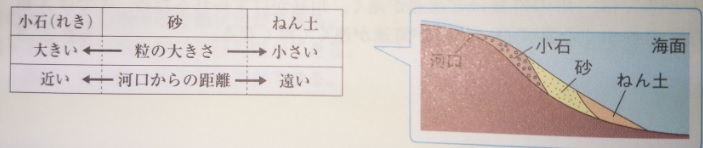

画像出典『塾技100理科』p200

上記の図の通り、陸に近い地層ほど、大きい粒の小石などで、海底深くなれば

なるほど粒の小さい粘土などになります。

【小石(れき)→砂→どろ(粘土)】

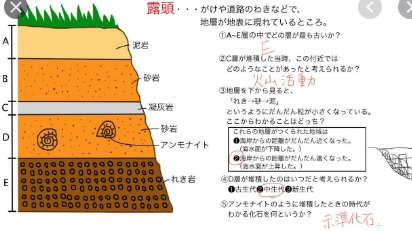

長い時間のうちに、海底だったところが陸になると、はっきりと地層が

見えるようになります。あるいは、山が削られた所や崖などで見れます。

●(大地の変動がない限り)地層は下が古い(=上ほど新しい)

●(下の方の)どろ(粘土)の層は水を通しにくいので水がしみ出す事がある

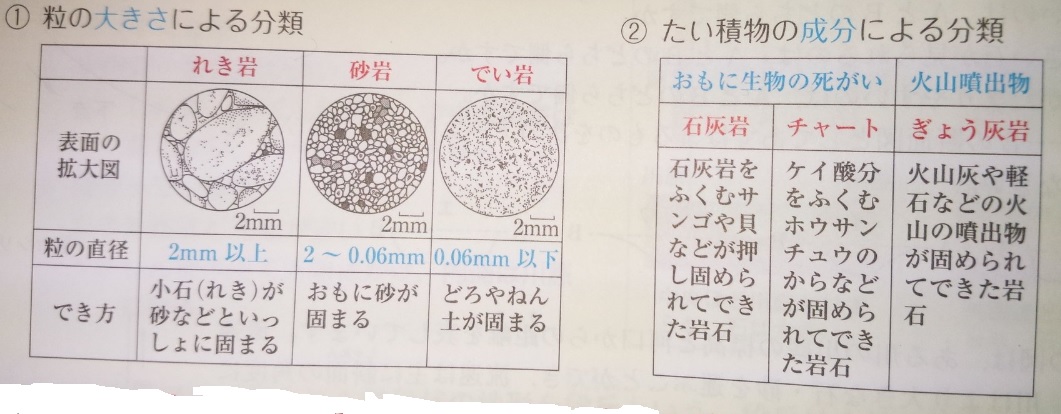

たい積岩の種類

たい積岩:地層を作る押し固められた岩石

「①粒の大きさ②たい積物の成分」で分類される

画像出典『塾技100理科』p200

point!

■たい積岩の粒は、凝灰岩(ぎょうかいがん)を除いて丸っぽい

■石灰岩に塩酸をかけると、とけて二酸化炭素が発生する

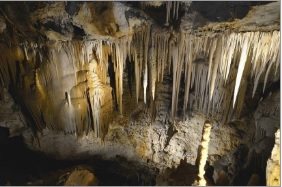

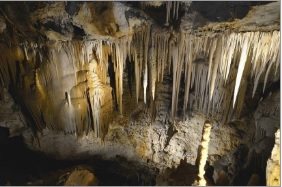

石灰岩(主な成分は炭酸カルシウム)でできた山が二酸化炭素を含む雨水で

溶か(侵食)されてできた洞窟が鍾乳洞(しょうにゅうどう)。

化石

【化石=地層や岩石の中に生物の死がい等の生活の跡が残されたもの】

(化石は必ずしも生き物とは限らない)

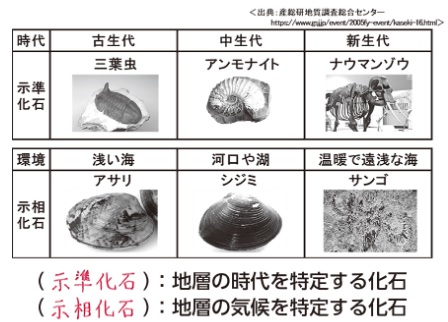

示相化石(しそうかせき)と示準化石(しじゅんかせき)

示相化石:(地層がたい積した)当時の環境が分かる化石

示準化石:(地層がたい積した)年代の基準となる化石

示相化石

・サンゴ:(暖かくて)浅い海 ・シジミ:河口や湖

・アサリ、ハマグリ:浅い海 ・ホタテガイ:冷たい海

示準化石

・サンヨウチュウ(三葉虫)やフズリナ→古生代

・アンモナイトや恐竜→中生代

・ナウマンゾウやマンモス→新生代

(関連記事)

地層②:隆起と沈降・しゅう曲と不整合・断層はどこまで切っているかがポイント!