47都道府県がまだ頭にきちんと入っていない場合は、そちらが

先になります。

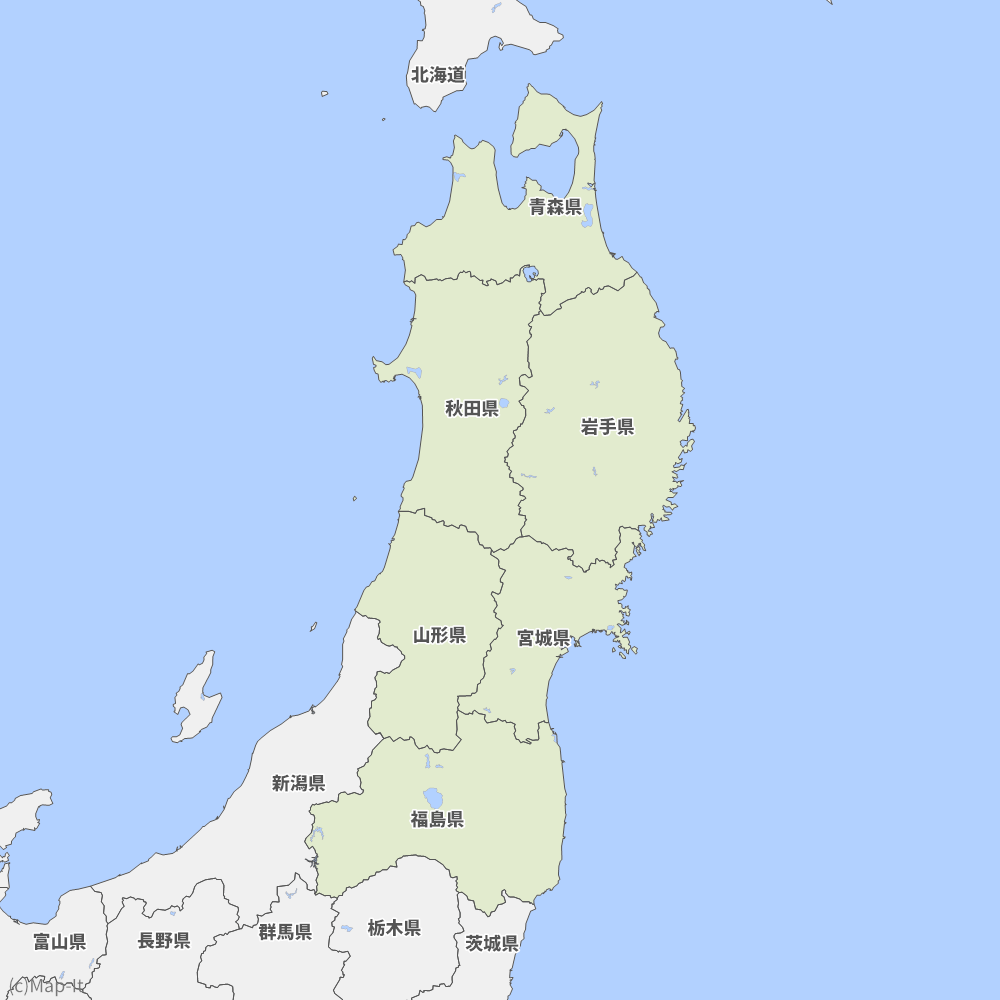

東北地方

東北地方6県

東北地方には6県あります。

北から順番に、

・青森県(青森市)・人口124万人:りんご、ねぶた祭り

・岩手県(盛岡市)・人口122万人:お米、魚介類

・秋田県(秋田市)・人口96万人:あきたこまち・男鹿半島・秋田竿燈まつり(かんとう)

・宮城県(仙台市)・人口230万人:ササニシキ、三陸海岸(リアス海岸)、仙台七夕まつり

・山形県(山形市)・人口107万人:さくらんぼ、庄内米

・福島県(福島市)・人口184万人:お米(ササニシキ)、会津磐梯山、東北の入口

です。( )内は県庁所在地。

東北地方の特徴

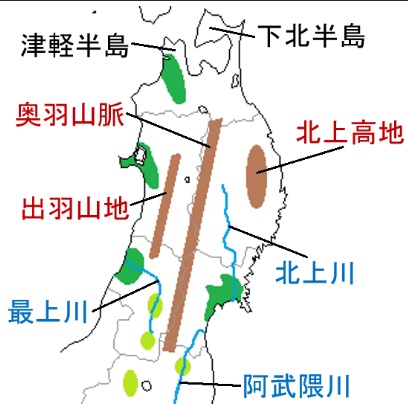

●お米+海産物:平野(仙台平野と庄内平野)とリアス海岸(三陸海岸)

●奥羽山脈:東北の真ん中を貫く山脈(「東北の背骨」)

●東北三大祭り(すべて夏祭りで七夕関連だが8月開催・県庁所在地で開催)

・仙台七夕祭り(仙台市:8月6日~8日)来場者200万人

・青森ねぶた祭り(青森市:8月2日~7日)来場者200万人

・秋田竿灯祭り(かんとう)(秋田市:8月3日~6日)提灯・来場者120万人

●東北地方はお米の産地(田んぼが多い)

1位 新潟県(魚沼産コシヒカリ)*コシヒカリは生産量日本一

2位 北海道(ゆめぴりか)

3位 秋田県:あきたこまち(秋田平野)

4位 山形県:庄内米(庄内平野)

5位 宮城県:ササニシキ(仙台平野)

6位 福島県:コシヒカリ(会津、阿武隈山系)

●白神山地(しらかみさんち):世界自然遺産

青森県と秋田県にまたがる山地。ブナの原生林。

1993年(鹿児島の屋久島とともに)日本で最初の世界自然遺産に。

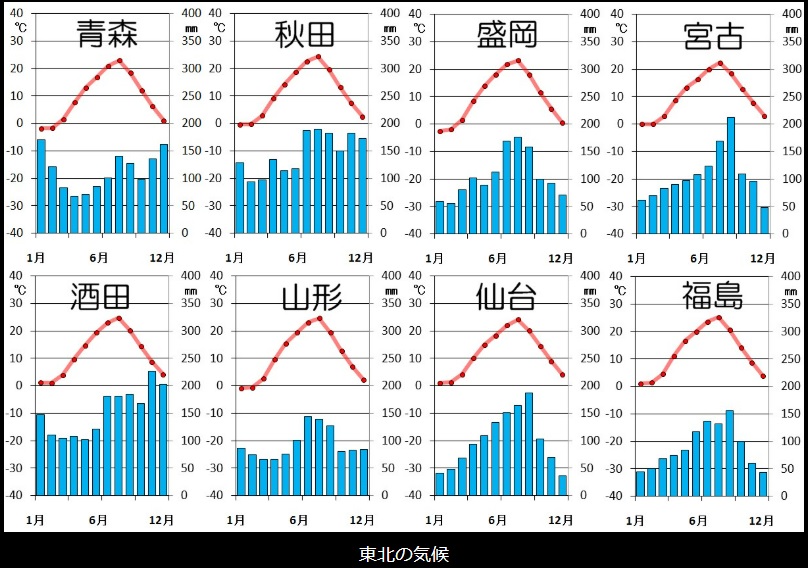

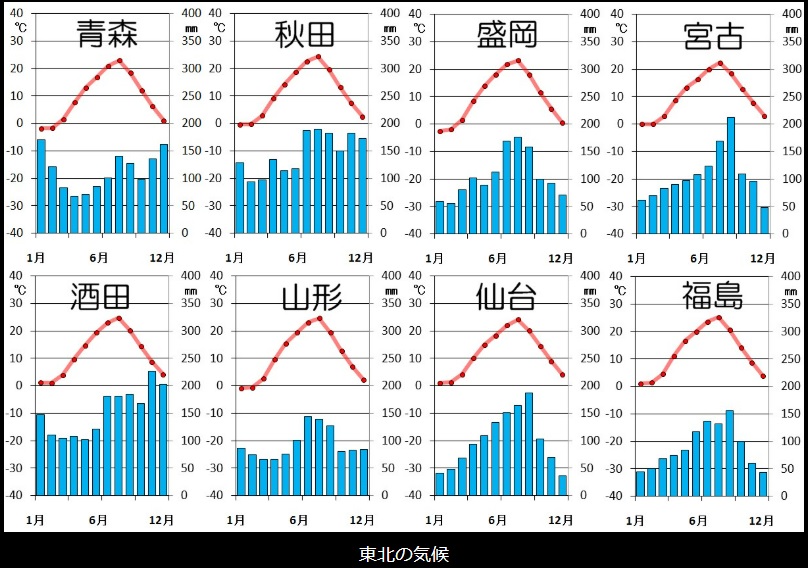

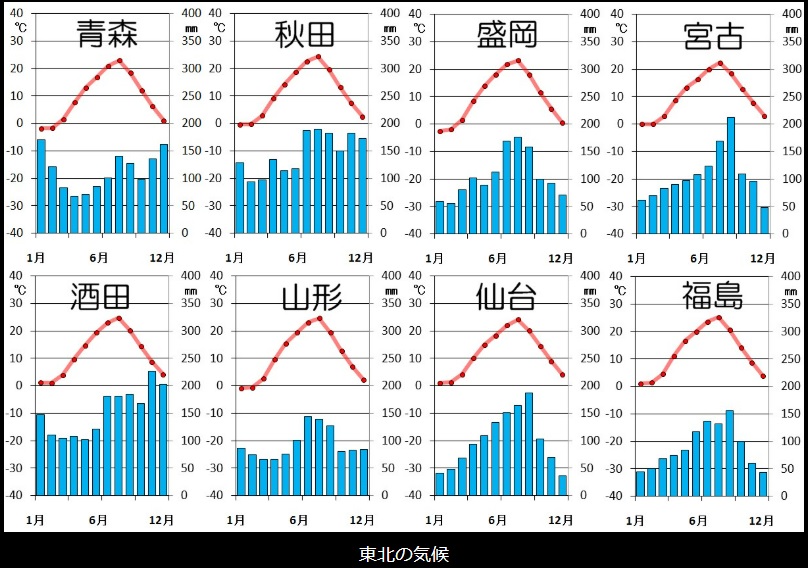

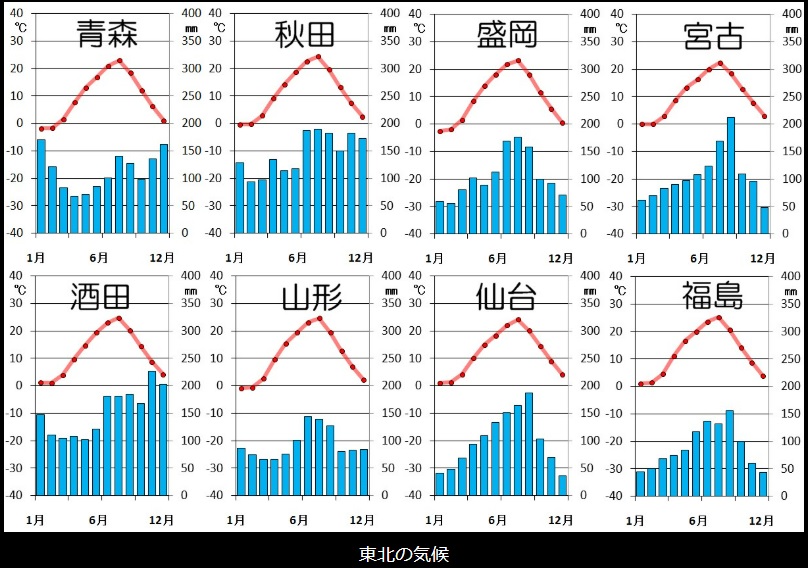

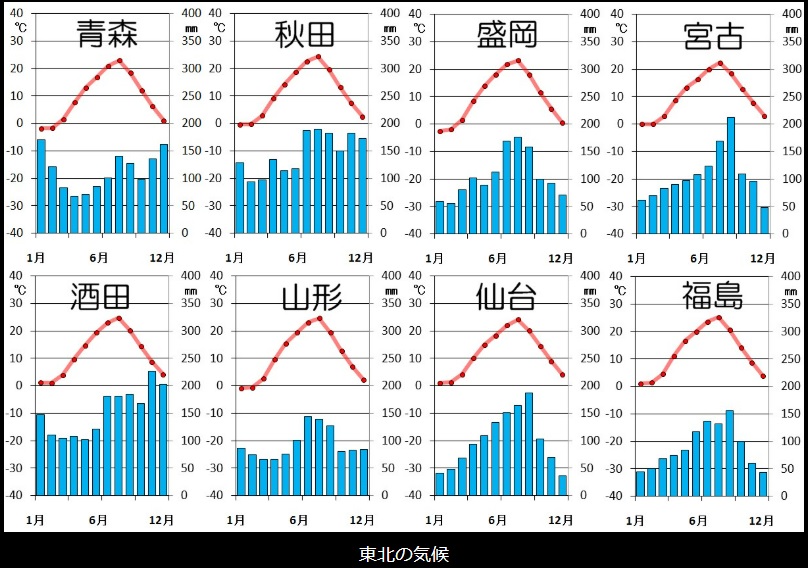

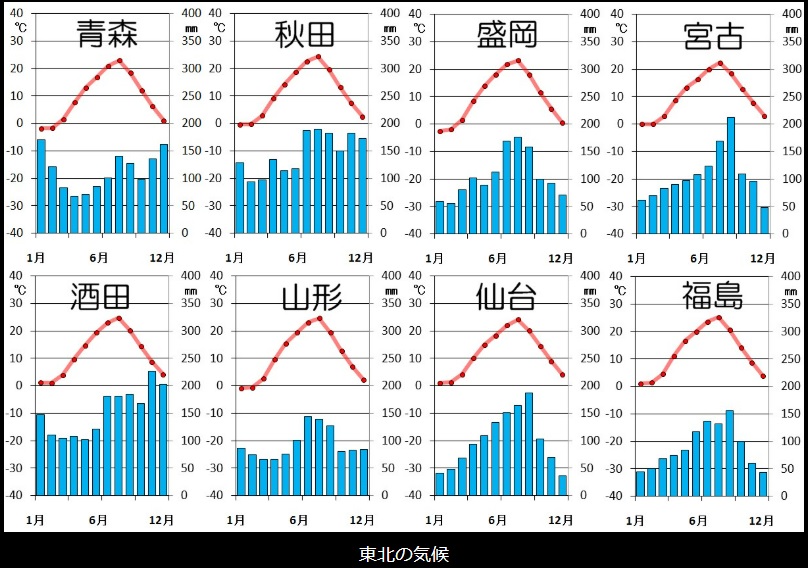

東北地方(県庁所在地)の降水量と平均気温のポイントは、

●太平洋側(盛岡、仙台、福島)はそれほど冬に雪が降らない(降水量多くない)

●青森市は北海道に近いので、梅雨に降水量が少なく、冬は雪が多い

●日本海側の北の方(青森、秋田)は冬に雪が多い

●平均気温がマイナスになるのは、青森、岩手、秋田、山形の1月のみ

(関連記事)

青森県―旧国名:陸奥(むつ)

青森県―地理に関する大項目

・本州(東北地方)最北端の県:秋田県と岩手県に面している

・県庁所在地は青森市:青函トンネル

・東北地方で唯一日本海と太平洋に面している(北は津軽海峡)

・人口:124万人

青森県に関する中項目

・本州最北端の県→津軽海峡が北海道との境目(青函トンネル、青函連絡船)

・青森市は青森湾に面している

・青森市以外には弘前(ひろさき)市が有名

・青森ねぶた祭り(青森市:8月2日~7日)来場者200万人

・りんご(津軽平野)や海産物(マグロ等)が特産

・太宰治の出身地

・白神山地(しらかみさんち)1:世界自然遺産

青森県と秋田県にまたがる山地。ブナの原生林。

1993年(鹿児島の屋久島とともに)日本で最初の世界自然遺産に。

白神山地の画像:出典https://www.travel.co.jp/guide/matome/2047/

青森県―地理に関する小項目:下北半島・津軽半島・竜飛岬・陸奥湾・三内丸山遺跡etc.

・青森県には重要な半島が2つある:下北半島(太平洋側)と津軽半島(日本海側)

(両半島の間は、陸奥湾(むつわん))

・それぞれの「北端」は、大間崎(岬)と竜飛崎(岬)

・縄文遺跡として有名な三内丸山遺跡は青森市にある

三内丸山遺跡(青森市)の「3層の掘立柱建物」(筆者撮影)

青森県の形

・青森県の形は、二つの半島(下北半島と津軽半島)が特徴的

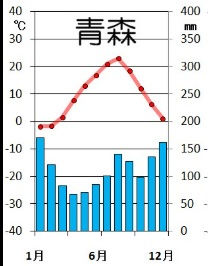

青森県青森市の平年気温と降水量のグラフ:東京との比較

青森市は、本州の県庁所在地では岩手県盛岡市、山形市、秋田市と

同じく、1月に平均気温がマイナスになる。東北の中では、夏の降水量

が少な目で冬の降水量が多目。

岩手県―旧国名:陸中(りくちゅう)

岩手県―地理に関する大項目

・岩手県は都道府県で二番目に大きい(県では一番大きい)

・県庁所在地は盛岡市:内陸・東北新幹線

南部鉄器、南部せんべい。わんこそば。

・「リアス海岸」:ギザギザの海岸線。岩手県南部。三陸以外では志摩半島(三重県)、若狭湾(福井県)など。

・人口122万(2019年6月)

(関連記事)

岩手県に関する中項目

・平泉:世界文化遺産(2011年の大震災後)。中尊寺金色堂(ちゅうそんじこんじきどう)。

平安時代の奥州藤原氏(三代)の仏教(浄土)遺跡。岩手県平泉町。国宝。

平泉の中尊寺金色堂の画像(wikipedia)

・北上高地(北上山脈・きたかみ)1:岩手県東部(青森県と宮城県にもかかる)

・北上川:源流岩手県で河口は宮城県。日本で5番目に長い川。

北上川の画像:出典「日本地理のねっこ」

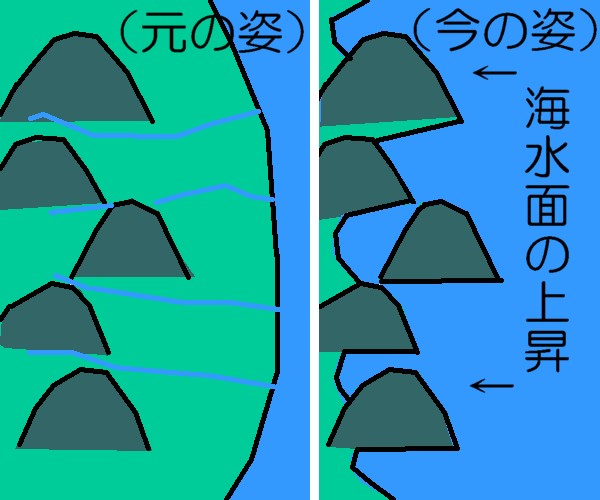

・三陸海岸(リアス海岸):三陸=陸奥・むつ(青森)、陸中・りくちゅう(岩手)、陸前・りくぜん(宮城)

・漁業:アワビ、ホヤ

・津波被害:2011年3月の東日本大震災

・南部鉄器:岩手県の特産品。岩手県は昔、南部藩だった。盛岡市等。

南部鉄器の画像(出典:amazon)

岩手県―地理に関する小項目

・北上盆地

・一関市(岩手県最南端+盛岡市についで二番目の人口)

・花巻市(宮沢賢治の出身地)

岩手県の形

岩手県の形は「コロッケ」のように平板なのが特徴。

太平洋側(東側・右側)南部がリアス式海岸。

岩手県盛岡市の平年気温と降水量のグラフ

盛岡市は1月に平均気温がマイナスになる+冬の降水量(雪)は

内陸ですが、それほどでもないです。

秋田県―旧国名:羽後(うご)

秋田県に関する大項目

・県庁所在地秋田市は日本海に面している

・秋田市:製材、パルプなどの工業都市

・お米(あきたこまち)が有名(生産量日本で3位)

秋田県―地理に関する中項目

・男鹿半島(おがはんとう):入試に頻出の秋田県の半島。秋田県の形を覚える際にも便利

・白神山地(しらかみさんち):世界自然遺産

青森県と秋田県にまたがる山地。ブナ(橅)4(建築、家具)の原生林。

1993年(鹿児島県の「屋久島」とともに)日本で最初の世界自然遺産に。

白神山地の画像:出典https://www.travel.co.jp/guide/matome/2047/

・秋田竿灯祭り(かんとう)(秋田市:8月3日~6日)提灯・来場者120万人

竿燈全体を稲穂に、連なる提灯を米俵に見立てて豊作を祈る。

・「なまはげ」「きりたんぽ」「稲庭うどん」

・高齢化

秋田県―地理に関する小項目

・秋田平野(お米:あきたこまち)

秋田県の形

秋田県の形は、日本海側に飛び出た

「男鹿半島(おがはんとう)」が特徴。

スネオがあくびしたような形。

画像出典:google

秋田県秋田市の平年気温と降水量のグラフ

秋田市は1月の平均気温がギリギリマイナスになる。

東北の中では、年間降水量が多い。

宮城県―旧国名:陸前(りくぜん)

宮城県に関する大項目

画像出典:https://travel.rakuten.co.jp/miyagi/

・県庁所在地は仙台市:政令指定都市(全国に20市。人口50万人以上)。東北新幹線。

東北地方最大の都市。「杜の都(もりのみやこ)」(緑が多い)。

太平洋(仙台湾)と山形県両方に面している。

人口108万人。伊達政宗。

・仙台七夕祭り(仙台市:8月6日~8日)来場者200万人

宮城県に関する中項目

・三陸海岸(リアス海岸):三陸=陸奥・むつ(青森)、陸中・りくちゅう(岩手)、陸前・りくぜん(宮城)

・北上高地(北上山脈・きたかみ):岩手県東部(青森県と宮城県にもかかる)

・仙台平野

・北上川:河口が宮城県石巻市、上流は岩手県盛岡市。日本で5番目に長い川

(信濃川→利根川→石狩川→天塩川→北上川→阿武隈川→木曽川→最上川→天竜川)

・阿武隈川(あぶくまがわ)の河口は宮城県(上流は福島県)

・お米の生産量は全国5位

宮城県に関する小項目

・「牛タン」「笹かまぼこ」

・「松島」(仙台湾):日本三景(宮城県・松島/広島県・宮島/京都府・天橋立〔あまのはしだて〕)

・プロ野球「楽天イーグルス」(仙台市が本拠地)

宮城県の形

宮城県の形は(三陸海岸の部分が)上から手が生えているようなのが特徴。

宮城県仙台市の平年気温と降水量のグラフ:東京との比較

宮城県仙台市は東北だが、青森や秋田に比べて、東京に近い気候。

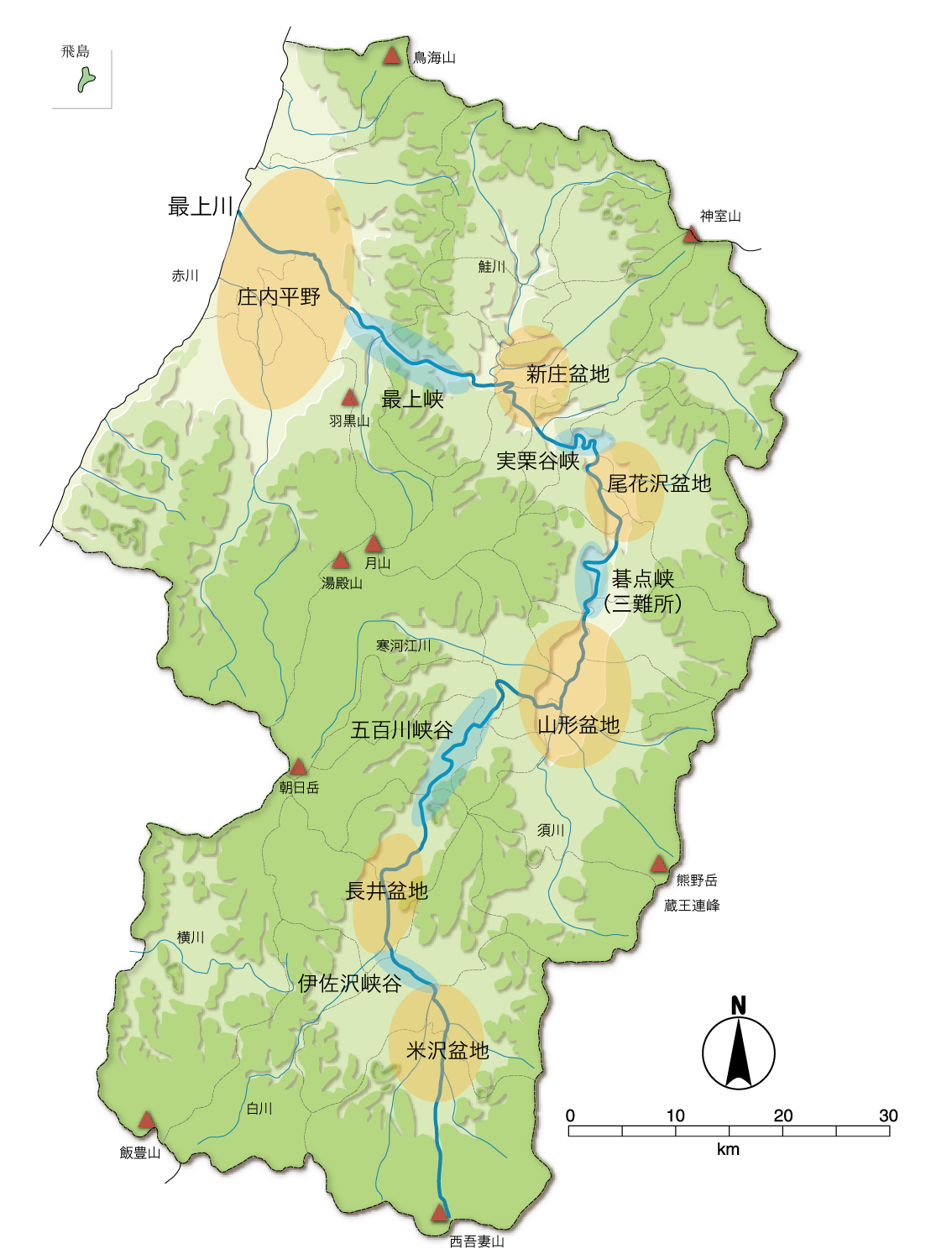

山形県―旧国名:羽前(うぜん)

山形県に関する大項目

・県庁所在地の山形市は内陸(海に面していない+宮城県と接している)

・庄内平野:庄内米の産地。最上川と赤川が形成した沖積平野。日本海側。

・最上川:米沢盆地、山形盆地、新庄盆地を北に流れ、庄内平野を形成、酒田市で日本海に注ぐ

最上川の地図(出典:http://www.yamagata-takara.com/mogamigawa/mother-river/nature)

「五月雨(さみだれ)をあつめて早し最上川」(松尾芭蕉『奥の細道』)

山形県に関する中項目

・さくらんぼ:山形県の名産。生産量日本一(全体の80%)。東根市の「佐藤錦」。

(1 山形県78% 2 山梨6% 3 北海道5%・・・・)

山形県に関する小項目

・庄内地方:酒田市、鶴岡市

・米沢市:米沢牛

・天童市:将棋の駒(受験頻出)

JR天童駅

JR天童駅

山形県の形

(日本海側が顔)笑った人の横顔のような形が特徴。

イースター島のモアイ像のよう。

山形県山形市の平年気温と降水量のグラフ

山形市は1月の平均気温がギリギリマイナスになる。

福島県―旧国名:磐木(いわき)、岩代(いわしろ)

福島県に関する大項目

福島県の地図(出典:https://travel.rakuten.co.jp/yado/fukushima/map.html)

・福島県は「東北の入口」(「白河の関」)

・県庁所在地は福島市。人口最大の都市はいわき市(東北で二番目。仙台の次)

・福島第一原発事故:2011年3月11日東日本大震災で起きた爆発事故。

世界最悪の放射能汚染事故。

福島第一原子力発電所は福島県大熊町、双葉町にある。

福島県に関する中項目

・磐梯山(ばんだいさん):別名「会津磐梯山」「会津富士」。福島県北西部。

猪苗代湖の北にある。福島県のシンボルの一つ。

会津磐梯山の画像・写真(出典:wikipedia)

・猪苗代湖(いなわしろこ):日本で4番目に大きい湖。郡山市、会津若松市。

福島県のシンボルの一つ。磐梯山の南側にある。

福島県に関する小項目

・全国で3番目に大きい都道府県(北海道→岩手県→福島県→長野県→新潟県)

・阿武隈高地(あぶくまこうち。福島県東部)

・阿武隈川:上流が福島県、河口は宮城県

・お米の生産量:全国6位。コシヒカリ(会津、阿武隈山系)

・日本有数の豪雪地帯

・会津藩(江戸時代・譜代大名):白虎隊

・桃の生産で有名:福島盆地。日本2位(山梨→福島→和歌山)

・喜多方ラーメン

福島県の形

福島県の形の上での特徴はあまりない・・・。

強いて言えば、「下がへこんでいる」。海沿いが平坦(三陸海岸ではない)。

猪苗代湖は白地図に描かれたり描かれなかったりする。

福島県福島市の平年気温と降水量のグラフ:東京との比較

福島市は冬の降水量(雪)がそれほどでもない。

左から・京都府・天橋立/ 宮城県・松島/ 広島県・宮島の画像

左から・京都府・天橋立/ 宮城県・松島/ 広島県・宮島の画像