【復習】

乙巳の変(いっしのへん)・大化の改新(645年)の本質

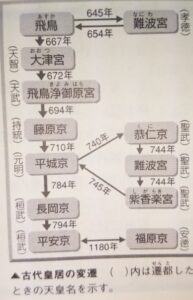

1【内在する問題】蘇我氏(馬子→蝦夷→入鹿)があまりに横暴

2【外圧】中国(唐)+朝鮮半島の緊張関係

→大和朝廷(日本)の政治改革が必要

・摂関政治→天皇中心(天智天皇(中大兄皇子))

・中央集権:公地公民

・元号が始まる:「大化」。元号=中国と対等に!

大化の改新=天皇中心の中央集権体制がどのようになったのか?

乙巳の変(いっしのへん)・大化の改新(645年)から平城京(710年)までのポイント

*中学受験はまずは「大枠」をきっちりと。「中・小項目」は大枠が完璧に頭に入ってから

大枠

乙巳の変(いっしのへん)・大化の改新(645年)後、天皇中心の律令国家

(法治国家)を目指し、「倭」から「日本」になっていく。その間に、朝鮮

半島で百済が滅び、拠点を失う。

唐・新羅の外圧や、天皇家内部でのイザコザ(壬申の乱)という内圧があり、

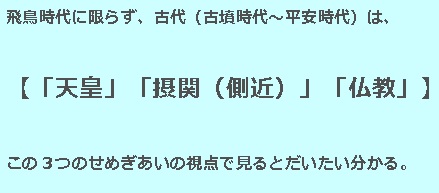

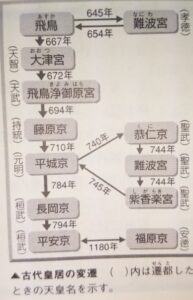

何度も遷都する(飛鳥→難波→近江(大津)→藤原京→平城京)。

・645年 乙巳の変・大化の改新:中大兄皇子(後の天智天皇)→天皇中心+中央集権

・646年 改新の詔(かいしんのみことのり)孝徳天皇が難波で宣言。4カ条

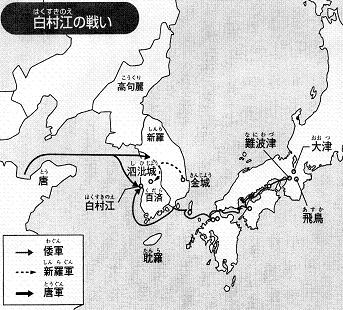

・663年 白村江(はくすきのえ)の戦い(日本・百済vs唐・新羅)

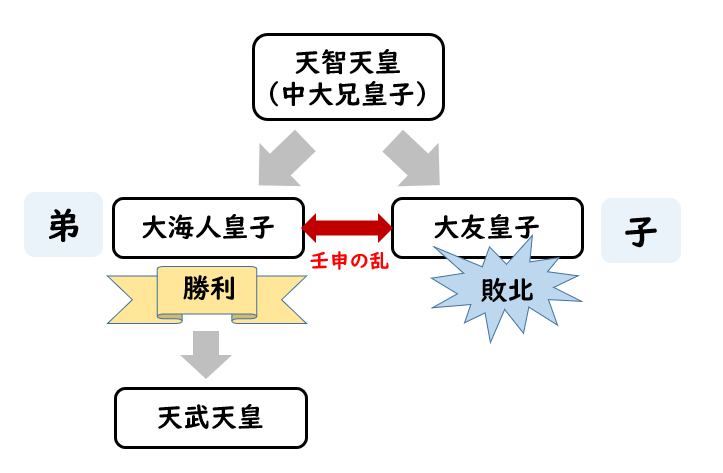

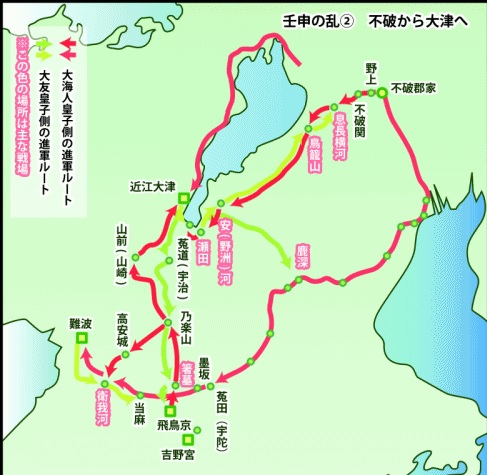

・672年 壬申の乱(じんしんのらん):天智天皇の弟(勝)と息子(負)が争う→天武天皇

・694年 藤原京(奈良県)に遷都:持統天皇

・701年 大宝律令(たいほうりつりょう):文武天皇。唐を手本にした法律。律:刑罰、令:政治のしくみ

・710年 平城京遷都:奈良時代へ

●【外国の圧力】中国:隋(581~618)→唐(618~907)

朝鮮半島:676年に新羅(しらぎ)が統一(唐と組んで百済と高句麗を滅ぼす)

日本は百済を助けようとする→663年白村江(はくすきのえ)の戦いで敗れる

●【内在】

1 大化の改新(645年)の本質は「中央集権化」

2 天智天皇(中大兄皇子)が天皇中心の政治に

3 壬申の乱(天智天皇の弟と息子が争う)→天武天皇

天皇で整理

推古天皇11(在位592年~628年):初の女性天皇

舒明天皇(じょめい)6(在位629~641):中大兄皇子(後の天智天皇)等の父

皇極天皇8(在位642~645):女性(舒明天皇の皇后)天皇。大化の改新で退位。斉明天皇でもある。

孝徳天皇11(在位645~654):大化の改新の改革を行う。中臣鎌足に擁立される

斉明天皇8(在位655~661):女性(皇極天皇が名前を変えて再度即位(重祚(ちょうそ)7))。

天智天皇11(称制661~667・在位668~671):中大兄皇子。近江遷都後に即位。

<壬申の乱672年:大海人皇子(天智天皇の弟)vs大友皇子(おおとものみこ)

天武天皇11(在位673~686):大海人皇子おおあまのみこ11(天智天皇の弟)。「天皇」「日本」の称号この頃から

持統天皇11(称制686~689・在位690~697):女性。天武天皇の皇后。藤原京に遷都。

文武(もんむ)天皇9(在位697~707):大宝律令(701)。

元明天皇10(在位707~715):平城京遷都(710年)

都(みやこ)で整理

飛鳥11(592年~645年):奈良県明日香村

難波宮11(なにわのみや)645年~667年:大阪府大阪市:孝徳天皇

近江大津宮11(おおみおおつのみや)667年~672年:滋賀県大津市:中大兄皇子(天智天皇)

飛鳥浄御原宮11(きよみはらのみや) 672年~694年:奈良県明日香村飛鳥:天武天皇、持統天皇

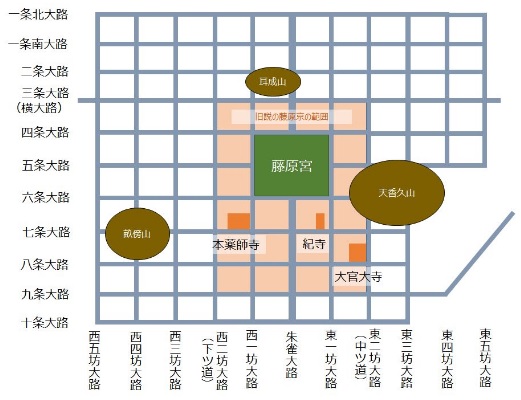

藤原京11 694年~710年:奈良県橿原市と明日香村:持統天皇

平城京11 710年~784年:奈良県奈良市:元明天皇

https://ameblo.jp/agnes99/entry-12189130169.html

以下は「中・小項目」です。難関校用なので、まずは上記の「大項目」を頭に

入れておきましょう。

1 645年 大化の改新:中大兄皇子(後の天智天皇)→天皇中心+中央集権

【内在する問題】蘇我氏(馬子→蝦夷→入鹿)があまりに横暴

(【語呂合わせ:蘇我家は「うぇーい」(うまこ→えみし→いるか)】)

【外圧】中国(唐)+朝鮮半島の緊張関係

→大和朝廷(日本)の政治改革が必要

・摂関政治→天皇中心(天智天皇(中大兄皇子))

大化の改新で退位したのが、

●皇極天皇8(在位642~645):女性(舒明天皇の皇后)天皇。斉明天皇でもある。

大化の改心後、中臣鎌足に擁立されたのが、

●孝徳天皇11(在位645~654)

2 646年 改新の詔(かいしんのみことのり)孝徳天皇が難波で宣言。4カ条

大化の改新⇒天皇中心の中央集権(vs地方豪族)

・大化の改新(645年)後、年号(元号)9が始まる。「大化」9が最初とされる

・難波宮(なにわのみや)11:飛鳥から遷都。現在の大阪市。

・改新の詔(かいしんのみことのり)11:646年孝徳天皇11が難波で宣言。4カ条

「公地公民」11(土地・人民を朝廷の直接支配に)「地方制度」「班田収授」(戸籍)

「税制」

3 663年 白村江(はくすきのえ)の戦い(日本・百済vs唐・新羅)

・660年 百済滅びる

・663年 白村江(はくすきのえ)の戦い10

・676年 新羅の朝鮮半島統一

7世紀(601~699年)、朝鮮半島を新羅11が統一する(676年)。

新羅は唐(618~907)と組んで百済と高句麗を滅ぼす。その前に、

日本は百済を助けるために出兵!天智天皇の時。

663年白村江(はくすきのえ)の戦い10:日本+百済vs唐+新羅

で敗れ、朝鮮半島から手を引く。

http://aokihumu.blog69.fc2.com/blog-entry-22.html

*百済・白村江の場所はよく出題されます

朝鮮半島の拠点を失った倭(日本)は、九州の大宰府11(現・福岡県太宰府市)に

水城(みずき)9と朝鮮式山城(やまじろ)11を築き、対馬と筑紫に防人(さきもり)を

置いた。

「大宰府」(現在の字は太宰府)は「遠の朝廷」とも言われた

朝鮮式山城:https://shirobito.jp/article/419

4 672年 壬申の乱(じんしんのらん):天智天皇の弟(勝)と息子(負)が争う→天武天皇

天智天皇(西暦626-672)の時、次期天皇の候補者は、天智天皇の息子・大友皇子と

天智天皇の弟・大海人皇子でした。天智天皇の死の直前、天皇は病床に大海人皇子

(弟)を呼び、「後の事はお前に任せる。」と伝えました。しかし、陰謀を感じた

大海人皇子は、持病を理由に辞退し、出家して吉野(今の奈良県。南北朝時代の南朝

吉野と同じ場所)へと向かいます。この時、誰かがこう言ったと伝わります。

「虎を翼をつけて放てり」

天智天皇11(称制661~667・在位668~671)の死後、弟・大海人皇子(おおあまのみこ)11

と息子の大友皇子(おおとものみこ)11が争う。→壬申の乱11

畿内・美濃・伊賀・伊勢etc.の豪族の多くが大海人皇子に味方。

壬申の乱(672年)の相関図:https://social-line.com/rekishi-jinshin/

大海人皇子が勝つ→天武天皇(在位673~686)

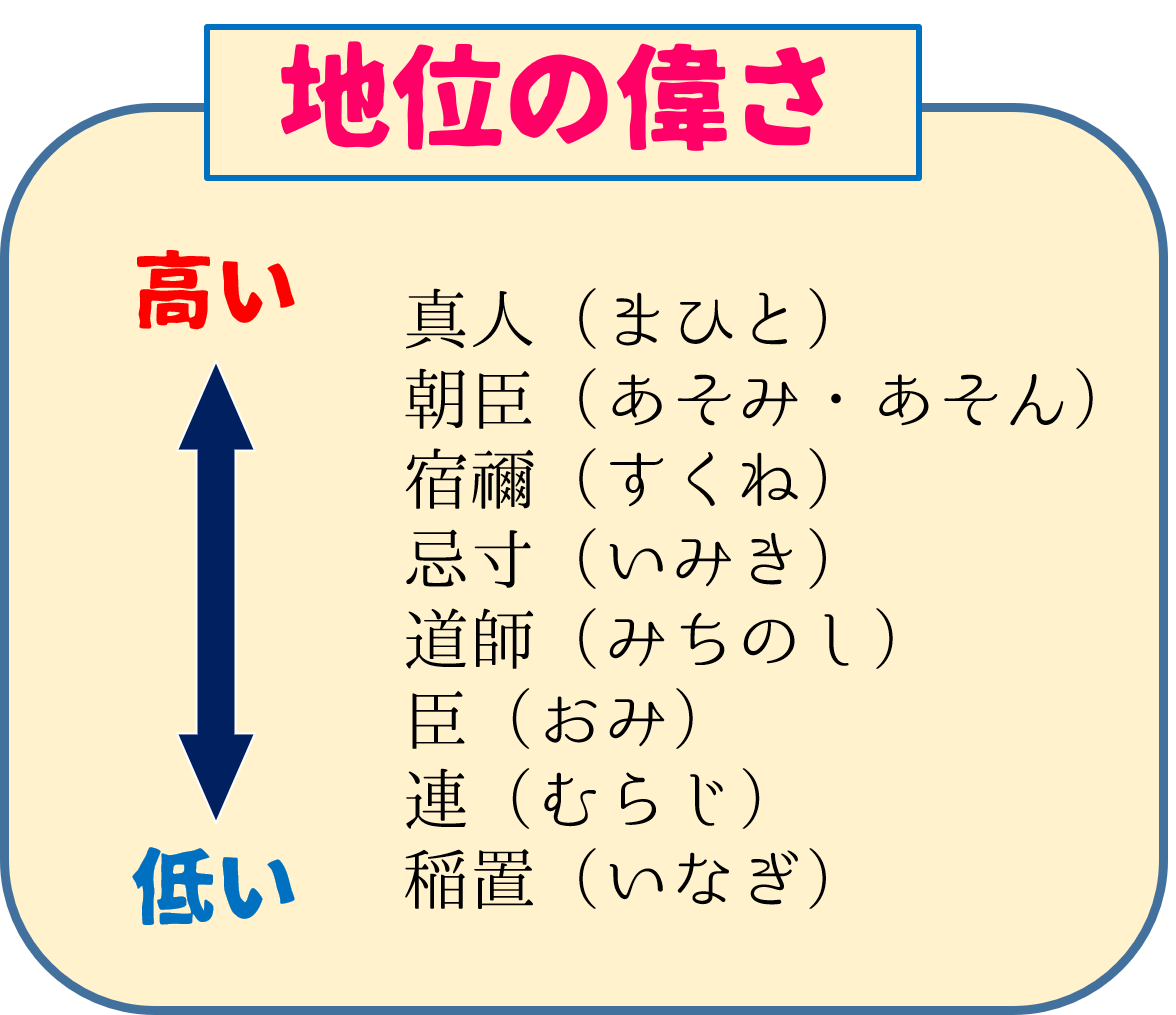

天武天皇11(在位673~686):天智天皇の弟(大海人皇子おおあまのみこ11)。

「天皇」「日本」11の称号は天武天皇の頃から使われるようになったと思われる。

壬申の乱翌年に飛鳥浄御原宮(きよみはらのみや)11で即位。

天武天皇は、大臣をおかずに皇子たちと政治を行い、豪族を

支配に組み込もうとした。

●684年八色の姓(やくさのかばね)11:家柄を分けた身分制度。皇室と関係の深い者が上位に。

身分は8つ。真人(まひと)10・朝臣(あそみ)10

https://nihonsi-jiten.com/yakusa-no-kabane/

*冠位十二階(603年)と八色の姓(684年)の違い

冠位十二階は役人・官僚を個人の能力に応じて分けた(vs氏姓制度)。

八色の姓(684年)は家柄の身分制度で、氏(うじ)に与えられたもの。

5 藤原京(694年)―持統天皇(称制686~689、在位690~697)

持統天皇11(称制686~689、在位690~697)は天武天皇の皇后。女帝。

694年藤原京(奈良県)を作る。初の「上皇」。

藤原京11(694年~710年)は日本初の中国風の都城。

【694年藤原京の語呂合わせ:北を背に南を向くよ(694)藤原京】

6 大宝律令(701年)―文武天皇。唐を手本にした法律。律:刑罰、令:政治のしくみ

大宝律令の概略

大宝律令11(701年)―文武(もんむ)天皇。唐(618~907)を手本にした法律。

律11:刑罰はほぼ唐のまま。令11:政治のしくみは日本風にアレンジ

「大宝」は701~704に使われた元号。

刑部親王 (おさかべしんのう)9や藤原不比等 (ふじわらのふひと)11らがまとめた。

https://www.pinterest.jp/pin/392024342540257741/

大宝律令によって、法律に基づいた天皇中心の律令国家11「日本」が始まった。

文武天皇(もんむ)在位697~707:天武天皇・持統天皇の孫。

藤原不比等 (ふじわらのふひと)11は中臣鎌足11(なかとみのかまたり・藤原の鎌足)614-669の子供。

大宝律令は、大化の改新(645年)の集大成=天皇中心の中央集権の法治国家(律令国家)。

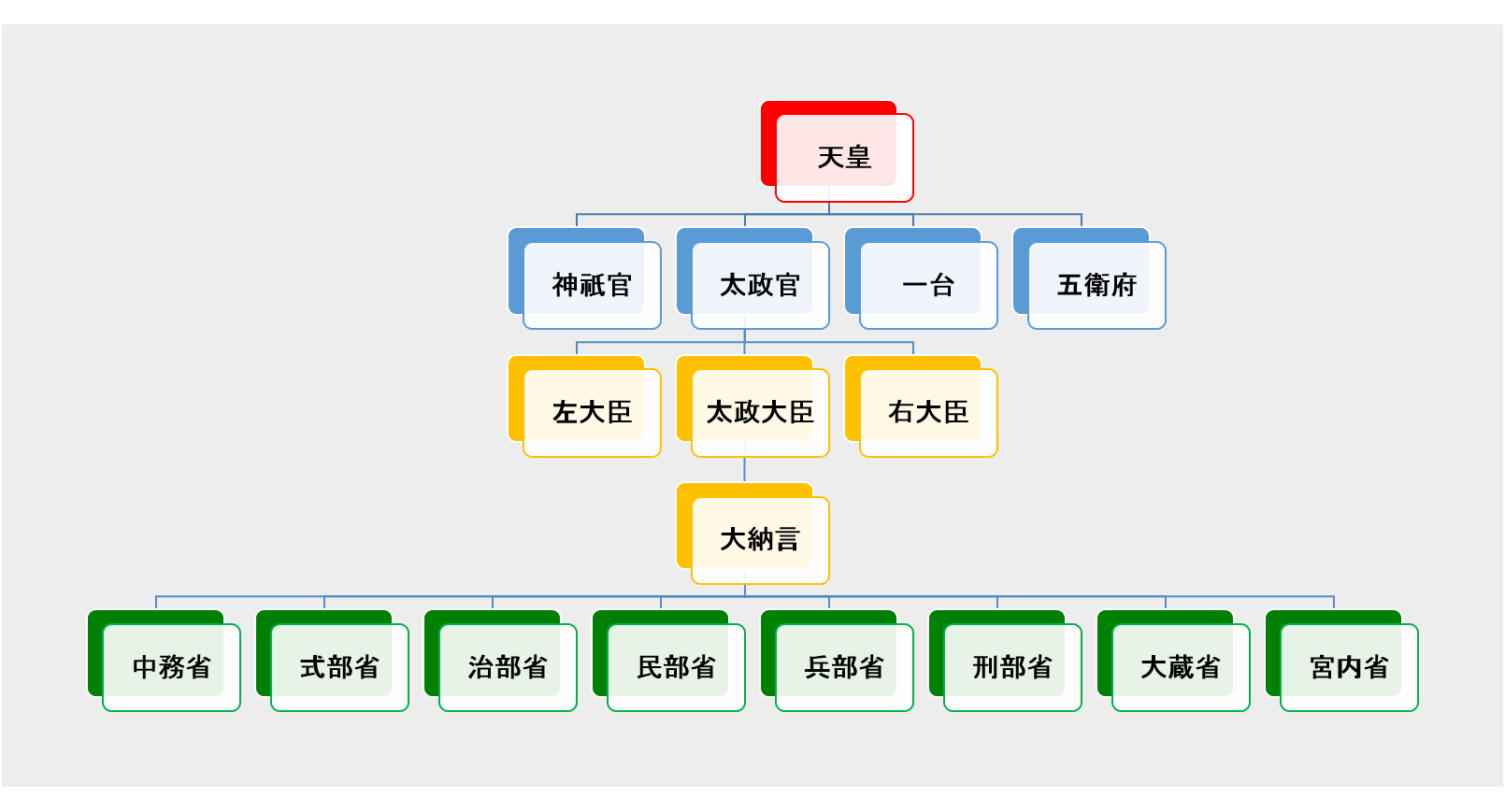

大宝律令の政治制度―天皇中心

役人=豪族。1万人程度。高級役人は数百人で、後に「貴族」となる。

太政官(だじょうかん)11:律令制度の最高官庁。太政大臣11、左大臣11・右大臣11。

大納言11、少納言11。

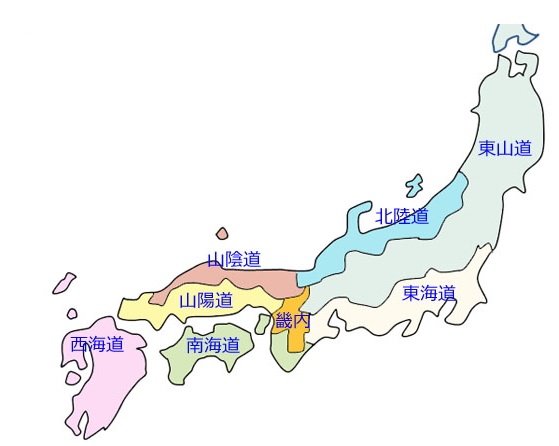

大宝律令の地方政治のしくみ

全国を(天皇が住む)畿内(きない)11と七道(しちどう)11に分ける。

http://msw316.jpn.org/07ichinomiya/photos/top.html

国(こく)・郡(ぐん)・里(り)11

50戸で里・2~20里で郡・数郡で国を作る。

国(こく)が現在の都道府県で郡・里が市区町村というイメージ。

国(こく)のトップが国司(こくし)11

郡(ぐん)のトップが郡司(ぐんじ)11

里(り)のトップが里長(りちょう)11

摂津職(せっつしき)11:難波(大阪)を管理する職。

大宰府11:九州に置かれた外交・防衛拠点。福岡県太宰府市。(昔は「大」、現在は「太」)

防人(さきもり)11:九州防衛のための兵士。

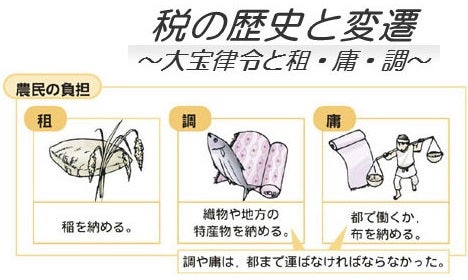

大宝律令の税制―租(そ)・調 (ちょう)・庸(よう)

租:田地に課される税金。田祖ともいう。

調:地方の産物を納める

庸:(労働の代わりに)布

雑徭(ぞうよう):国司が農民を年60日使える。

租は、戸籍をもとに6歳以上の男女に口分田を貸し与え、そこで収穫した

米の約3%を税として納めさせました。これを班田収授法という。

中央(都)に納める税は、特産物を納める調 (ちょう)、布を納める庸(よう)

があった。庸は、都で年10日働く歳役(さいえき)に変えることもできた。

課税の対象は、租は男女ともだが、調・庸・雑徭の課税対象は男子のみ。

まとめ―大化の改新(645年)から平城京(710年)までのポイント

大化の改新=天皇中心の中央集権体制がどのようになったのか?

*中学受験はまずは「大枠」をきっちりと。「中・小項目」は大枠が完璧に頭に入ってから

大枠

大化の改新(645年)後、天皇中心の律令国家(法治国家)を目指し、「倭」から

「日本」になっていく。その間に、朝鮮半島で百済が滅び、拠点を失う。

唐・新羅の外圧や、天皇家内部でのイザコザ(壬申の乱)という内圧があり、

何度も遷都する(飛鳥→難波→近江(大津)→藤原京→平城京)。

・645年 大化の改新:中大兄皇子(後の天智天皇)→天皇中心+中央集権

・646年 改新の詔(かいしんのみことのり)孝徳天皇が難波で宣言。4カ条

・663年 白村江(はくすきのえ)の戦い(日本・百済vs唐・新羅)

・672年 壬申の乱(じんしんのらん):天智天皇の弟(勝)と息子(負)が争う→天武天皇

・694年 藤原京(奈良県)に遷都:持統天皇

・701年 大宝律令(たいほうりつりょう):文武天皇。唐を手本にした法律。律:刑罰、令:政治のしくみ

・710年 平城京遷都:元明天皇。奈良時代へ。唐の長安がモデル。

●【外国の圧力】中国:隋(581~618)→唐(618~907)

朝鮮半島:676年に新羅(しらぎ)が統一(唐と組んで百済と高句麗を滅ぼす)

日本は百済を助けようとする→663年白村江(はくすきのえ)の戦いで敗れる

●【内在】

1 大化の改新(645年)の本質は「中央集権化」

2 天智天皇(中大兄皇子)が天皇中心の政治に

3 壬申の乱(天智天皇の弟と息子が争う)→天武天皇

天皇で整理

推古天皇11(在位592年~628年):初の女性天皇

舒明天皇(じょめい)6(在位629~641):中大兄皇子(後の天智天皇)等の父

皇極天皇8(在位642~645):女性(舒明天皇の皇后)天皇。大化の改新で退位。斉明天皇でもある。

孝徳天皇11(在位645~654):大化の改新の改革を行う。中臣鎌足の擁立される

斉明天皇8(在位655~661):女性(皇極天皇が名前を変えて再度即位)。

天智天皇11(称制661~667・在位668~671):中大兄皇子。近江遷都後に即位。

〈壬申の乱672年:大海人皇子(天智天皇の弟)vs大友皇子(おおとものみこ)〉

天武天皇11(在位673~686):天智天皇の弟(大海人皇子おおあまのみこ11)。「天皇」の称号この頃から

持統天皇11(称制686~689・在位690~697):女性。天武天皇の皇后。藤原京に遷都。

文武(もんむ)天皇9(在位697~707):大宝律令(701)。

元明天皇10(在位707~715):平城京遷都(710年)

都(みやこ)で整理

飛鳥11(592年~645年):奈良県明日香村

難波宮11(なにわのみや)645年~667年:大阪府大阪市:孝徳天皇

近江大津宮11(おおみおおつのみや)667年~672年:滋賀県大津市:中大兄皇子(天智天皇)

飛鳥浄御原宮11(きよみはらのみや) 672年~694年:奈良県明日香村飛鳥:天武天皇、持統天皇

藤原京11 694年~710年:奈良県橿原市と明日香村:持統天皇

平城京11 710年~784年:奈良県奈良市:元明天皇