この記事のyoutube音声動画です。聴きながら読むと良いかと思われます。

「昆虫」を生物学的に正確な用語でいうと「節足動物門汎甲殻類六脚亜門昆虫綱」

というそうです・・・。今日は低気圧のようで頭が痛くなってきました(二葉亭四迷風)

ので・・・このあたりで。

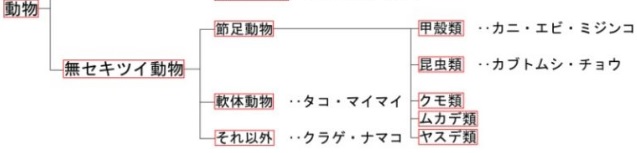

●節足動物:体に節があり、節に足が生えてる

●甲殻類:体の外に硬い殻がある

●六脚亜門:足が6本(3対)ある

まとめると、

「昆虫とは、体に節があり、節に足が6本あり(3対)、体が硬い殻で覆われていている生き物」

ですね。

「昆虫」について勉強する場合、以下の順番でやりましょう。

1 「昆虫」の基本(体が3つとか足が6本とか):「昆虫」って何?

2 どんな種類の「昆虫」がいるか(完全変態、不完全変態とか)

3 「昆虫」ではない虫を知る(クモ類、甲殻類のダンゴムシとか)

4 「昆虫」の食べ物・棲む場所(幼虫と成虫で「変わる」のがポイント

5 「昆虫」の「冬越し」(越冬の仕方の違い)

6 色々な昆虫の卵・幼虫・成虫の姿

まずは「1~3」を正確にです。4~6は受験的な内容です。

中学受験などで問われるのは、どこまで正確に分類できていますか?

という事です。インプットを繰り返す事と、アウトプット(問題を解く)を

して間違えた所を復習することでできるようになります。暗記部分は、

「AとB」のように対になる場合は、少ない方・例外の方を覚えるのが

基本です。語呂合わせも有効です。

昆虫の基本(中学受験用)

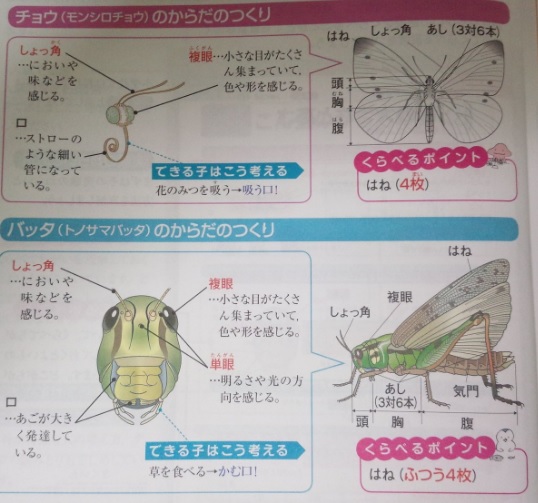

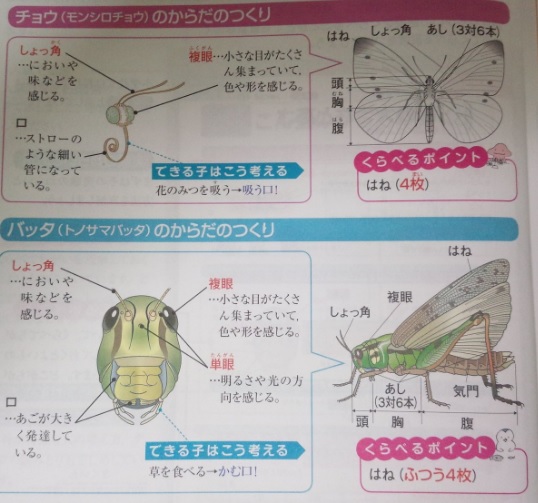

昆虫に共通の特徴

1 体が3つに分かれる:頭、胸、腹

2 足が6本(3対)で胸にある

3 しょっ角が2本

4 2個の複眼(単眼はあるものとないものがある)

5 「気門」(腹の中の「節」にある)とつながった「気管」で呼吸している

(ヒトの場合の「肺」と「鼻の穴」の関係)

昆虫によって違う点

●羽の数:基本は4枚で胸部についている

・4枚:チョウ、バッタ、トンボなど

・2枚:ハエ、アブ、蚊

・0枚:アリ、ノミなど

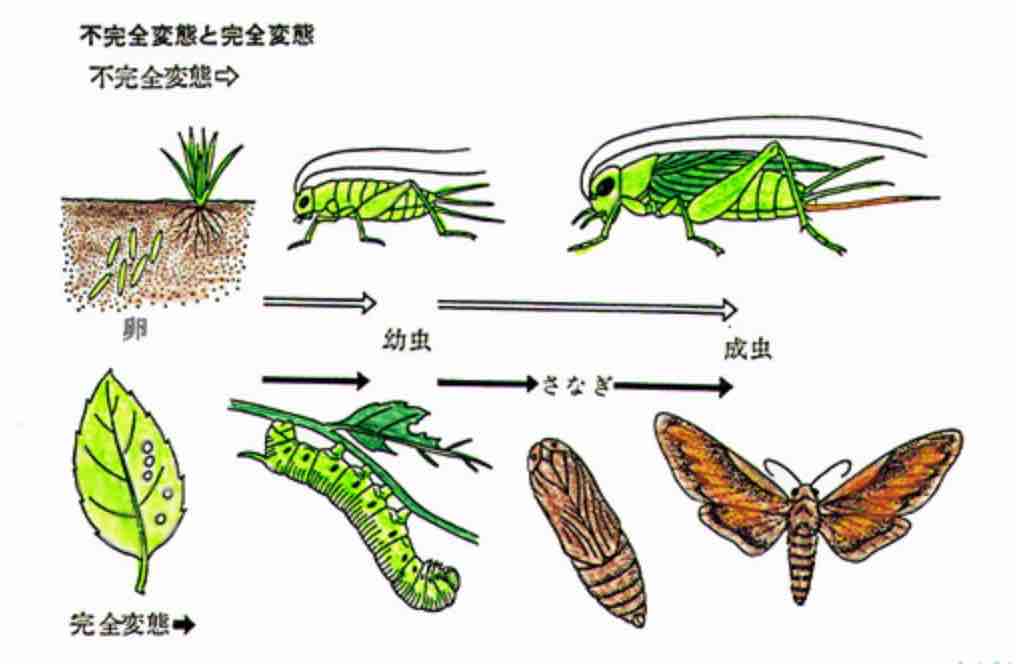

●完全変態(さなぎがある)と不完全変態(さなぎの時期がない)の昆虫がいる

g

画像出典:『中学入試 くらべてわかるできる子図鑑 理科】 p6

ですので、「足が6本ではない」「体が3つに分かれていない」ものは

昆虫っぽくても『昆虫』ではありません。「クモ」「ダンゴムシ」などですね。

(昆虫ぽいけど違うものは試験上大事ですので、下記で。まずは基本から)

*足が4本のチョウもいるようですが、(試験上は)無視で

昆虫の成長の仕方の違いは「さなぎ(蛹)」の時期があるかないか

昆虫は成長する段階で「さなぎ(蛹)」の時期があるかないかに

分けられます。

さなぎの時期があるものが「完全変態」(ちょう、カブトムシetc)

さなぎの時期がないものが「不完全変態」(バッタ、カマキリetc)

です。

完全変態:卵→幼虫→さなぎ→成虫(ちょう、カブトムシetc)

不完全変態:卵→幼虫→成虫(バッタ、カマキリ、トンボetc)

*「セミ」は「抜け殻」がありますが、あれは幼虫の抜け殻で、さなぎに

はならないので、「不完全変態」です(よく入試に出ます)。

*完全変態の昆虫は、幼虫と成虫の姿が全然違います(不完全変態の昆虫は似ている)。

(セミやトンボは不完全変態ですが、幼虫と成虫があまり似ていませんが・・・)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

不完全変態する昆虫の語呂合わせ

か っ と ば せ G(ゴキブリ)!

カマキリ トンボ バッタ セミ ゴキブリ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

数としては、不完全変態昆虫>>完全変態昆虫

なので、「不完全変態昆虫」を覚えてしまった方が良いです。

「かっとばせG!」を知っているだけで結構な問題が解けますよ。

(Gはあまり受検には出ません。みんな嫌いですからね)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

さなぎにならなそう・完全変態ではなさそうな完全変態の昆虫

語呂合わせ 課長(と)飲み母あり

カ、チョウ、ノミ、ハエ、ハチ、アリ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

なお、「完全変態」にある「さなぎ(蛹)」から成虫になるのは、

かなりの見た目のインパクトですよね?例えば、アオムシ→チョウ

実は、アオムシがさなぎになってチョウになるとき、さなぎの中では

幼虫の体がドロドロに分解されるそうです。そのドロドロに分解され

た幼虫の体からチョウの体ができるという仕組みになっています。

さなぎになる前にも、脱皮したりしますが、生命って本当に不思議です

ね~(水野晴郎風。知らんか・・・)。

このあたりまでが「昆虫」の基本です。

以下は応用や中学入試問題を解く上で問われるポイントなどです。

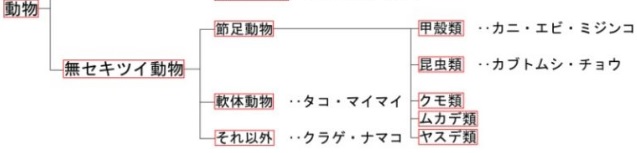

昆虫の分類7種類

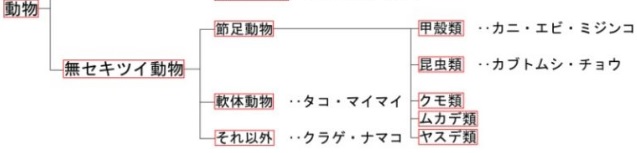

(無セキツイ動物→)節足動物を表にすると以下です。

画像出典:https://yuzupa.com/konchu-map/

昆虫は7つに分類されていますね。ポイントは「カメムシ目」

でしょうか、「セミ」と「アメンボ」が同じ分類です。

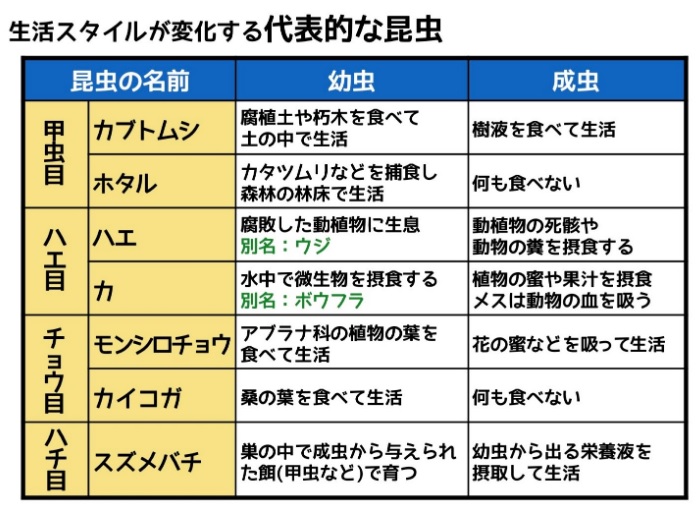

昆虫の食べ物・棲む場所(変わるものがポイント)

●幼虫と成虫で、食べるものや棲む場所が変わる昆虫●

が試験では問われる事が多いです。

画像出典:https://katekyo.mynavi.jp/juken/9661

幼虫の目的:体を大きくする(あまり動かずに得られるもの)

成虫の目的:繁殖(すぐエネルギーになるもの)

中学入試の理科に出題されやすいのは以下です。

●カブトムシ:幼虫は(土の中の)土や朽木や腐った葉・成虫は(木の上の)樹液

●カ(蚊):幼虫(ボウフラ)は水中の微生物・成虫は蜜や果汁、メスは動物の血

●スズメバチ:幼虫は成虫からエサを与えられる・成虫は幼虫から出る栄養液を摂取

●アゲハチョウ:幼虫は(ミカン科の)葉・成虫は花の蜜

●トンボ:幼虫(ヤゴ)はオタマジャクシや小魚・成虫は生きた虫

●セミ:幼虫は木の根のしる・成虫は木の幹のしる

幼虫と成虫で同じものを食べるのは「テントウムシ(アブラムシを食べる)」「ミツバチ(蜜)」

「カマキリ」「コオロギ」など。さらなる詳細は『中学入試 くらべてわかるできる子図鑑 理科』p14~17を見てください。

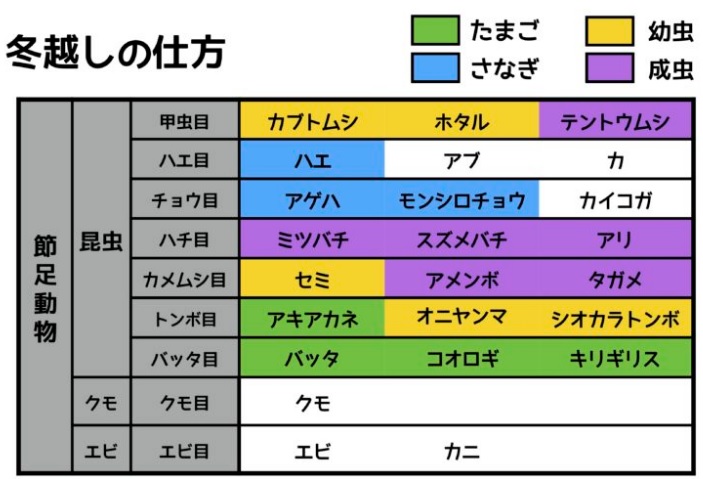

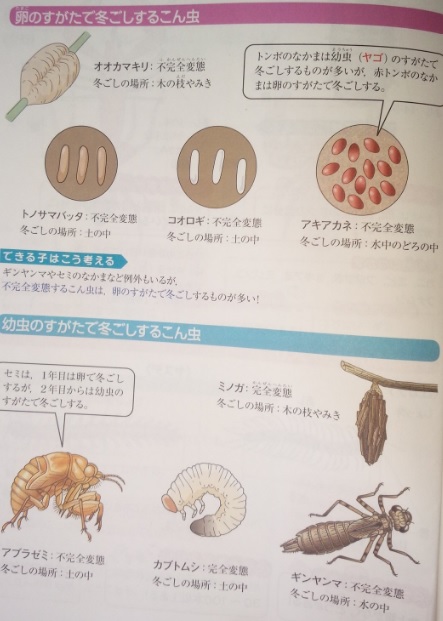

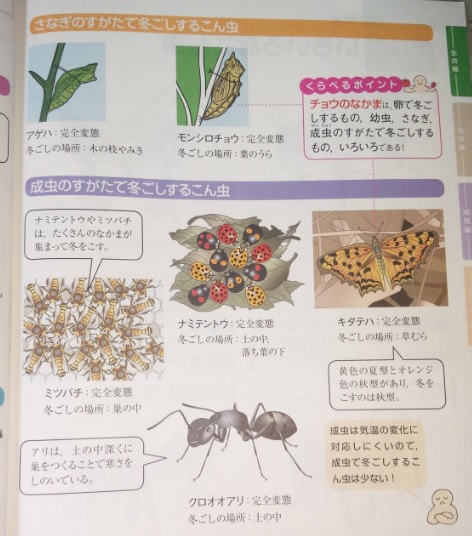

昆虫の冬越し

それぞれの昆虫がどのように「冬を越すか」というのは、

中学入試問題の理科でよく問われます。

自然界に生きる昆虫には暖房(コタツやエアコン)ないですからね・・・。

基本的には、冬、昆虫は、暖かい所(巣、土、木の幹etc.)に避難したり、

形態を変化(卵、幼虫、さなぎ)させて生き残ろうとします。

エネルギーを使わないで時が過ぎる(春が来る)のを待つというのが

昆虫の越冬戦略ですね。

【卵・幼虫・さなぎ・成虫】のどれかで冬越しをします。

画像出典:https://yuzupa.com/konchu-map/

不完全変態の「カットバセG」(カマキリ、トンボ、バッタ、セミ、ゴキブリ)の

語呂あわせを覚えておけば、それらは「さなぎ」にはならないので、かなり選択肢

が限定できます。

不完全変態の昆虫は「卵」で冬越しする事が多いです(カマキリ、バッタ)。

こちらのYouTube動画に、「昆虫の冬越し」が「ジングルベル」の替え歌で

まとめられています。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ジングルベル ジングルベル 冬越しだ~

カマキリ コオロギ バッタは卵

ジングルベル ジングルベル 冬越しだ~

カブ(ト) トンボ ミノガは幼虫だ~

ジングルベル ジングルベル 冬越しだ~

モンシロ アゲハは さなぎだよ~

ジングルベル ジングルベル 冬越しだ~

ハエ(さなぎのものもいる) アリ テントウ 成虫だ。

*この歌を100回くらい歌っていると覚えそうです

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【チョウチョ】は、卵・幼虫・さなぎ・成虫と色々な姿で

冬越しをしますが、「さなぎ」になるのは、アゲハとモンシロチョウ

です。

【ガ】の冬越し:オビカレハは卵、ミノガ(幼虫がミノムシ)・イラガは幼虫、その他はさなぎ

画像出典:『中学入試 くらべてわかるできる子図鑑 理科】 p12-13

まずはどれかだけ(幼虫だけ、成虫だけ等)を覚えて、

あとは、問題をたくさん解いて体で覚えましょう・・・。

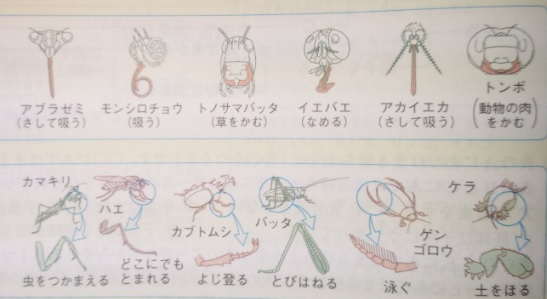

昆虫の口と足

画像出典『塾技100理科』p128

昆虫の「足」や「口」の形はよく試験に出ます。

それぞれ目的合理性(食べ物や行動パターン)にあった形を

しています。何度も見て覚えましょう。

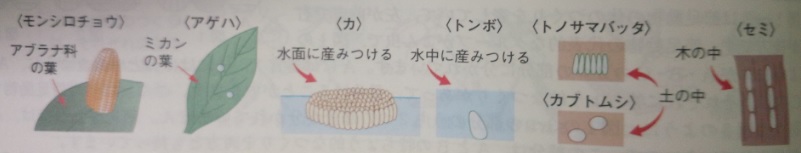

昆虫の卵

画像出典『塾技100理科』p130

それぞれの昆虫と卵の形をつなげられるようにしましょう。

まとめ―昆虫:体が3つに分かれる・羽の数が違う・完全変態と不完全変態(中学受験用)

昆虫に共通の特徴2つ

1 体が3つに分かれる:頭、胸、腹

2 足が6本(3対)で胸にある

昆虫によって違う点

●羽の数:

・4枚:チョウ、バッタ、トンボなど

・2枚:ハエ、アブ、蚊

・0枚:蟻、ノミなど

・しょっ角が2本

・2個の複眼(単眼はあるものとないものがある)

・「気門」(腹の中の「節」にある)とつながった「気管」で呼吸している

●完全変態(さなぎがある)と不完全変態(さなぎの時期がない)の昆虫がいる

「昆虫」について勉強する場合、以下の順番でやりましょう。

1 「昆虫」の基本(体が3つとか足が6本とか):「昆虫」って何?

2 どんな種類の「昆虫」がいるか(完全変態、不完全変態とか)

3 「昆虫」ではない虫を知る(クモ類、甲殻類のダンゴムシとか)

4 「昆虫」の食べ物・棲む場所(幼虫と成虫で「変わる」のがポイント

5 「昆虫」の「冬越し」(越冬の仕方の違い)

6 色々な昆虫の卵・幼虫・成虫の姿

まずは「1~3」を正確にです。4~6は受験的な内容です。

中学受験などで問われるのは、どこまで正確に分類できていますか?

という事です。インプットを繰り返す事と、アウトプット(問題を解く)を

して間違えた所を復習することでできるようになります。暗記部分は、

「AとB」のように対になる場合は、少ない方・例外の方を覚えるのが

基本です。語呂合わせも有効です。