物の熱量・温まり方(熱とは?熱の移動・温度の違う2つの水・カロリー)

『塾技・理科』

この記事では「水の状態変化」について詳細に確認します。

をまだ読んでない方はそちらからどうぞ。

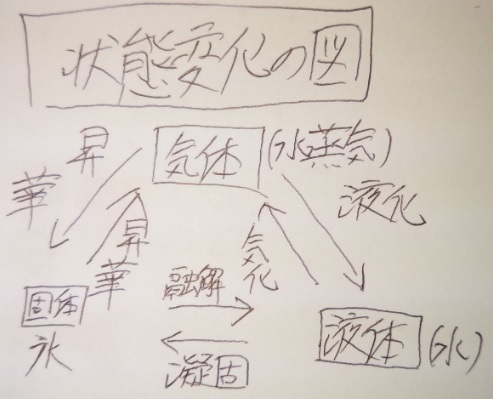

水の状態変化

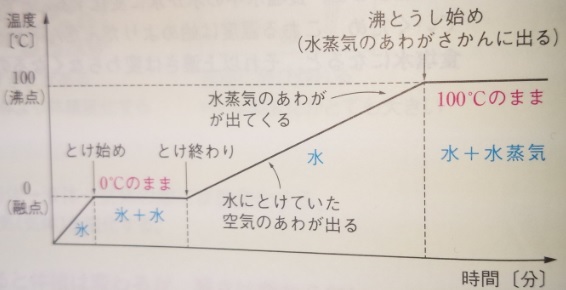

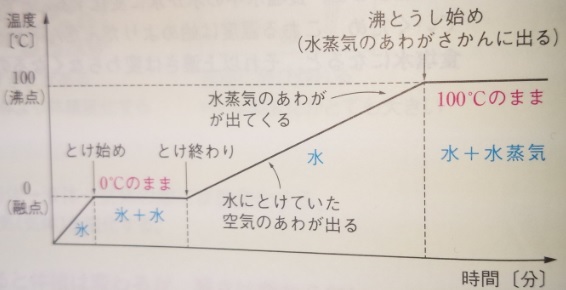

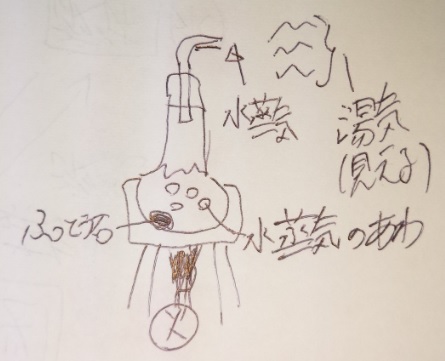

0℃以下の氷を暖めた際の変化

画像出典『塾技100理科』p46

1 0℃まで氷のまま

2 融点(0℃)に達すると氷がとけ始める+温度が上がらなくなる

3 氷がすべてとけると温度が(再度)上がり始める

4 40~50℃あたりで水にとけていた空気の泡が出始める

5 80℃辺りから水蒸気の泡が出てくる

6 沸点の100℃で沸騰し始め、温度が上がらなくなる

画像出典『塾技100理科』p46

ポイント1:温度が上がらなくなる理由

0℃のとけはじめに温度が上がらない理由は、加えられた熱が、すべて

氷を溶かすために使われるからだそうです。

また、100℃のままそれ以上温度が上がらない理由は、同じように、熱

が水を水蒸気に変えるためだけに使われるからだそうです。

ポイント2:80℃くらいで水蒸気が発生するのはなぜ?

「5 80℃辺りから水蒸気の泡が出てくる」

これは、全体が沸点(100℃)に達していなくても、熱に近いところでは

沸点に達したものが水蒸気になるからです。

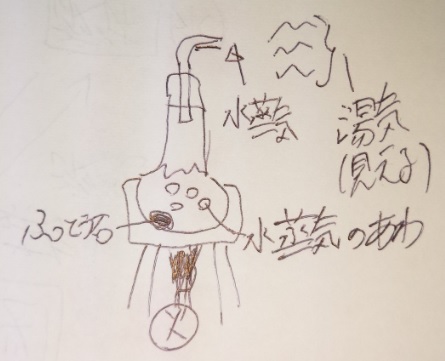

ポイント3:湯気(見える)と水蒸気(見えない)の違いは?

「湯気」(見える)、「水蒸気」(見えない)の違いは、湯気は気体の

水蒸気が冷やされた水の粒だから見えますが、水蒸気は気体なので見えな

いままということです。

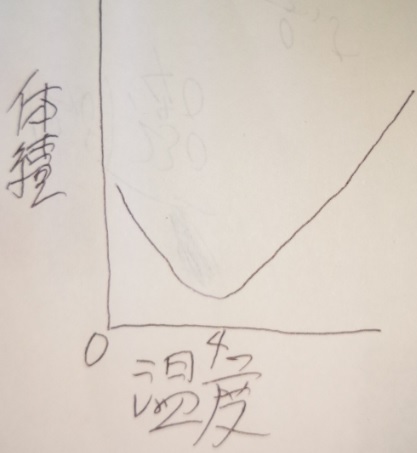

ポイント4:氷はなぜ水に浮くか?

氷(固体)が水(液体)に浮く理由は、同じ体積あたりの重さが

氷の方が軽いからです。

で書きましたが、

水は、4℃の時に体積が最小となり、その前後では膨張します。

(→(同じ体積なら)4℃の時が密度が濃いので水の重さは一番重くなります)

つまり、氷の方が水(4℃が体積最小)よりも体積が増えます。

ただし重さは変わりません。

ですので、同じ体積あたりですと、水の方が氷より重くなり、

その結果、氷は水に浮きます。

ポイント5:気圧の低い所では沸点が低い

1気圧の所では、沸点(水が水蒸気になる)は100℃ですが、気圧の

低い所(標高の高いところ)例えば富士山山頂3776m等では約87℃

で水が沸騰するそうです。

『塾技・理科』

まとめ

以上、

水の状態変化(氷・水・水蒸気)/湯気はなぜ見える?

でした。

【氷を暖めた際の変化】

ポイント1:(一時的に)温度が上がらなくなる理由

→熱が、すべて氷を溶かすため(水蒸気に変えるため)に使われるから

ポイント2:80℃くらいで水蒸気が発生するのはなぜ?

→熱に近いところでは沸点に達したものが水蒸気になるから

ポイント3:湯気(見える)と水蒸気(見えない)の違いは?

→湯気は気体の水蒸気が冷やされた水の粒だから

ポイント4:氷はなぜ水に浮くか?

→同じ体積なら(4℃の)水が重いから

ポイント5:気圧の低い所では沸点が低い

→富士山山頂(3776m)だと約87℃で水は沸騰する。

物の熱量・温まり方(熱とは?熱の移動・温度の違う2つの水・カロリー)

『塾技・理科』