そもそも「電気とは何か?」

電気とは、電子(でんし)という小さな粒が動く力のことです。

「電気」はエネルギーになります。

物を動かしたり、光らせたり、熱を出したりできる力になります。

例:電球、テレビ、スマホ、コンセントから電気をもらう、雷は自然の電気

「電気」が一般家庭で使えるようになったのはエジソンの白熱電灯の発明くらいから

「電気」については、昔から知られていましたが、それが、

一般の家庭でも使えるように、安全で長持ちする「電球」を

作ったのが有名な発明王・エジソンです。

1879年頃ですので、19世紀後半、日本だと明治時代初期、西南戦争直後

くらいですね。

日本で一般家庭で電気が普及するのは、大正~昭和初期です。

●電気とは電子が動く事で生まれるエネルギー●

どうやって電気を作るのか?

もともとある力(風力・水力・地熱・原子力など)を「電気の形に変える」。

🌍主な発電の種類

| 発電の種類 | 使うエネルギー | どんな力で回してる? | 特ちょう |

|---|---|---|---|

| 🔥 火力発電 | 石炭・石油・天然ガスなどを燃やす | 水を熱して「蒸気(じょうき)」の力でタービンを回す | 一番多く使われている |

| 💧 水力発電 | 高いところから落ちる水の力 | ダムの水の流れでタービンを回す | クリーンで安定している |

| 💨 風力発電 | 風の力 | 風車(かざぐるま)でタービンを回す | 風の強い場所に向いている |

| ☀️ 太陽光発電 | 太陽の光 | 光を直接、電気に変える(パネル) | 家や学校の屋根にも設置できる |

| 🔥 原子力発電 | ウランなどの核反応の熱 | 熱でお湯を作り、蒸気でタービンを回す | 大量の電気を作れるが、安全管理が大切 |

| 🌋 地熱発電 | 地球の中の熱 | 地下の蒸気でタービンを回す | 火山の多い日本に向いている |

・電流=電気の流れ

・電流は+極から(豆電球等を通り)-極へ帰る

・電流の強さの単位はアンペア(A)やミリアンペア(mA)

・電流が流れるには、①電源 ②導線 ③回路がつながっている事が必要

電流が流れるには、①電源 ②導線 ③回路がつながっている事が必要

① 電源(でんげん)

電気を流すための「力」を作るものです。

たとえば:

-

乾電池

-

発電機

-

コンセントの電気

これがないと電子(でんし)を動かすエネルギーがありません。

② 導線(どうせん)

電気を通す道です。たとえば:

-

銅線(どうせん)

-

アルミ線

これが切れていたり、ゴムなど電気を通さないものでできていると、電流は流れません。

③ 回路(かいろ)がつながっていること

電気の通り道が 途切れずにつながっている(閉じている) 必要があります。

スイッチを入れて回路がつながると電気が流れ、スイッチを切って道が切れると止まります。

(関連記事)

電流と発熱:電流が流れやすいのは銀>銅>アルミ>鉄>ニクロム

オームの法則:複数の抵抗があるパターンと合成抵抗がポイント!

電流/電圧/抵抗

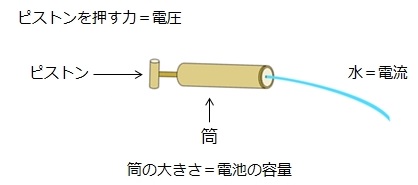

画像出典:「やさしい電気回路」

「電流」は流れる水

・電流=電気の流れ

・電流は+極から(豆電球等を通り)-極へ帰る

・電流の強さの単位はアンペア(A)やミリアンペア(mA)

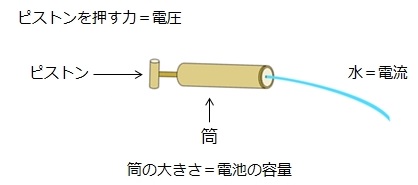

「電圧」は電流(水)を押すピストンの力

・電圧=電流を流そうとするはたらき。単位はボルト(V)

電流と電圧の違いですが、電流は流れる水の量のイメージで、

電圧はそれを押すピストンの力というイメージです。

「抵抗」は邪魔するもの

・抵抗=電流の流れをさまたげるもの(水が出る穴の大きさ)

・抵抗の単位はオーム(Ω)

画像出典:「やさしい電気回路」

上記の図で説明すると、

【電圧】=ピストンを押す力(電流を流す働き)ボルト

【電流】=飛び出る水の力(電気の流れ)アンペア

【抵抗】=水が出る穴の大きさ(伝流の流れを妨げるもの)オーム

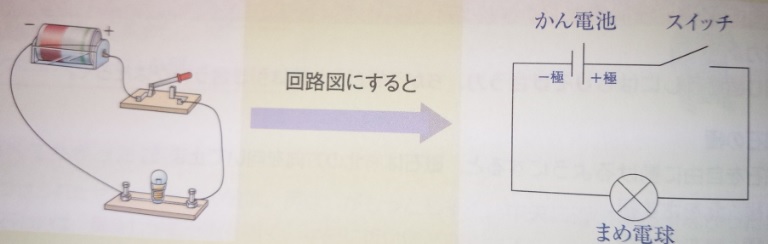

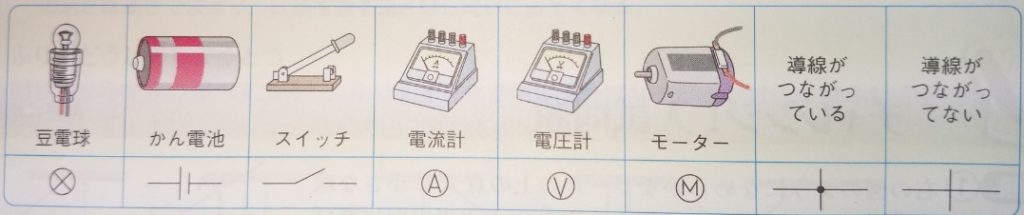

回路:電流が流れる道筋

電流は+極から(豆電球等を通り)-極へ帰りますが、

その流れを「回路」と言います。

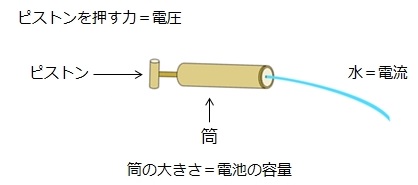

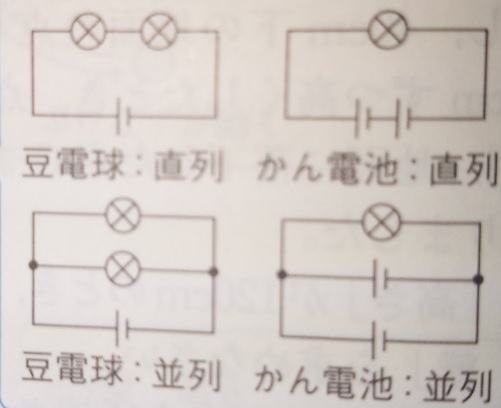

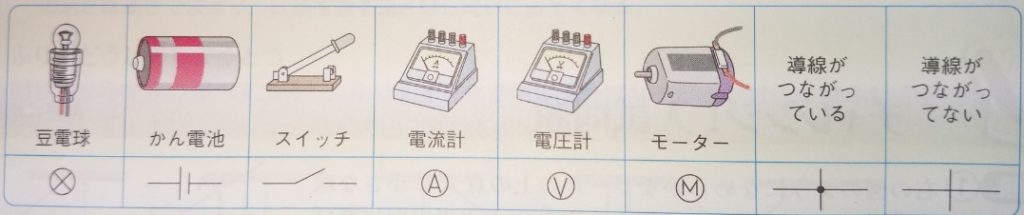

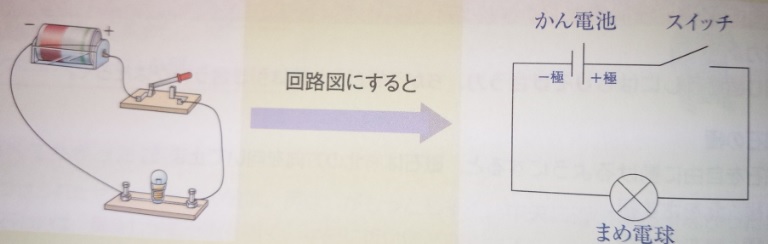

回路を下記の記号で表した図を回路図と言います。

画像出典『塾技100理科』p82

出典:くらべてわかるできる子図鑑 p168

直列つなぎ・並列つなぎ

回路(回路図)のつなぎ方は「直列」と「並列」があります。

直列:電流の通る道筋が1本道

並列:電流の通る道筋が枝分かれする

明るさは

1 乾電池2つの直列

2 並列つなぎ(豆電球も乾電池も同じ)=豆電球1個+乾電池1個

3 豆電球2つの直列

の順番になります。

→「乾電池直列」は強い電流が流れる

→「乾電池並列」は乾電池1個の時と同じ電流

→「豆電球直列」は電流が弱くなる

→「豆電球並列」は豆電球1個の時と同じ電流

画像出典『塾技100理科』p82

出典:くらべてわかるできる子図鑑 p168

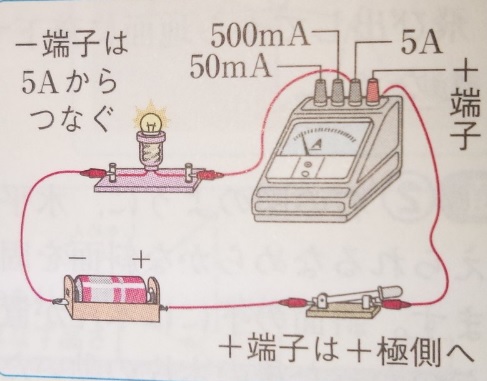

電流計・電圧計のつなぎ方

画像出典『塾技100理科』p82

1 電流計は直列につなぎます(電圧計は並列)

2 +端子を電源(乾電池)の+極側につなぎます

3 -端子は一番値の大きい端子からつなぎます(電流計が壊れないため)

ショート

乾電池の+極から出た電流が、豆電球などの抵抗を通らず、直接

-極に戻る事をショートと言います。

ショートが起こる原因は、電流は抵抗のない流れやすい道を通ろう

とするからです。豆電球等の抵抗は適切に配置する必要があります。

ショートすると導線や乾電池に一気に電流が流れこんで、熱が

発生し危ないです。

画像出典『塾技100理科』p82

(関連記事)

電流と発熱:電流が流れやすいのは銀>銅>アルミ>鉄>ニクロム

オームの法則:複数の抵抗があるパターンと合成抵抗がポイント!