この記事では都立中高一貫校のボーダーライン(合格最低点)は?何点?かを考察します。

うちの子は2022年2月3日の都立中高一貫校の適性検査に「繰り上げ合格」で受かった

ので、得点開示から(その学校のその年度のその性別に関しては)かなり正確に

都立中高一貫校のボーダーライン(合格最低点)が分かるかと思います。

もちろん、都立中高一貫には

「両国」「小石川」「白鷗」「桜修館」「富士」「大泉」

「三鷹」「武蔵」「立川国際」「南多摩」(順不同、何となく東の方から並べてます)

の10校ありますし、それぞれで換算点も違いますし、報告書の割合も違いますし、

適性検査がⅠ、Ⅱの所と、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの都立中高一貫校がありますので、ブレは

あると思いますが、

だいたいの都立中高一貫校のボーダーライン(合格最低点)は分かるかと思います。

もちろん同じ都立中でも年度によってボーダーライン(合格最低点)は違うでしょうし、

学校によっても違うでしょうから、事実に基づいてはいますが、あくまでも参考と

お考えください。

(関連記事)

都立中高一貫校のボーダーライン(合格最低点)は何点?6割❕60%❕

【まとめ】

★都立中高一貫校のボーダーライン(合格最低点)は6割★

●「繰り上げ合格」+「得点開示」の事実から考察

●報告書の点数は開示されないので想定点

●適性検査+報告書の合計で7割取れれば合格可能性かなり高いのでは?

●子供の友人の証言

某・都立中高一貫校に繰り上げ合格(補欠)で進学したうちの子の

適性検査の点数は、(換算後で)6割くらいでした。

報告書の点数は開示されないので分かりませんが、5年生と6年生の

通知表から考えると、主要4教科がすべて「3」、他の教科が「2」が

メインかなと思われます。

これは、都立中高一貫校に合格する児童の報告書としては平均やや下

ではないかと思います。

塾関係の知り合いに見せてもらった事がありますが、都立中高一貫校

に合格した児童の通知表は「オール良い」→「すべて3」みたいな子

が多いでしょう。

と考えると、報告書が「3」と「2」が混ざっていて、適性検査の点数が

6割で繰り上げ合格(ギリギリ合格)ですので、

★都立中高一貫校の適性検査の点数:ボーダーライン(合格最低点)は6割★

というのはあながち間違っていないかと思われます。

また、同じ都立中学を受けた友人の証言からも上記の点は信頼性があります。

うちの子と同じ学校に同じように繰り上げ合格した子(同じ性別)は、やはり

「6割くらい」との事です(しかも同じクラス!)。

そして、残念ながら落ちてしまった子で一人だけ得点開示の数字を教えてくれた

子がいるようです(その勇気に感謝!)。その、都立中高一貫校に不合格だった

子が得点開示した適性検査の点数は「約5割」だそうです。

となるとやはり、

★都立中高一貫校の適性検査の点数:ボーダーライン(合格最低点)は6割★

というのが裏付けられます。

都立中高一貫校それぞれ(「両国」「小石川」「白鷗」「桜修館」「富士」「大泉」「三鷹」「武蔵」「立川国際」「南多摩」)のボーダーライン(合格最低点)は?何点?

分かりません。

分かりませんが、

★都立中高一貫校のボーダーライン(合格最低点)は6割★

ここから大きくずれる事はないと思います。

「両国 ボーダーライン(合格最低点)」

「小石川 ボーダーライン(合格最低点)」

「白鷗 ボーダーライン(合格最低点)」

「桜修館 ボーダーライン(合格最低点)」

「富士 ボーダーライン(合格最低点)」

「大泉 ボーダーライン(合格最低点)」

「三鷹 ボーダーライン(合格最低点)」

「(都立)武蔵 ボーダーライン(合格最低点)」

「立川国際 ボーダーライン(合格最低点)」

「南多摩 ボーダーライン(合格最低点)」

でググってもそれほど精度の高い情報は出てこないかと思われます。

それぞれの学校で微妙に試験制度や報告書の割合などが違うので、

事前に確認は必要です。

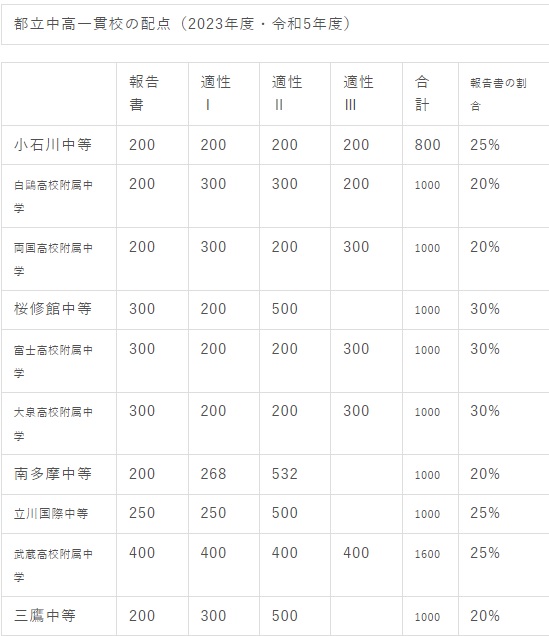

| 都立中高一貫校の配点(2023年度・令和5年度) |

| 報告書 | 適性Ⅰ | 適性Ⅱ | 適性Ⅲ | 合計 | 報告書の割合 | |

| 小石川中等 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 25% |

| 白鷗高校附属中学 | 200 | 300 | 300 | 200 | 1000 | 20% |

| 両国高校附属中学 | 200 | 300 | 200 | 300 | 1000 | 20% |

| 桜修館中等 | 300 | 200 | 500 | 1000 | 30% | |

| 富士高校附属中学 | 300 | 200 | 200 | 300 | 1000 | 30% |

| 大泉高校附属中学 | 300 | 200 | 200 | 300 | 1000 | 30% |

| 南多摩中等 | 200 | 268 | 532 | 1000 | 20% | |

| 立川国際中等 | 250 | 250 | 500 | 1000 | 25% | |

| 武蔵高校附属中学 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 | 25% |

| 三鷹中等 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 20% |

この図から言える事は、小石川、桜修館、都立武蔵といった、いわゆる最難関の

都立中高一貫校は、報告書の割合が高めです。

となると、この辺りを狙う場合は、報告書は「オール3」の子が多くいると

思った方が良いかもしれませんね。

とはいえ、「2」があっても、学校によっては、「3」と「2」の差がそれほど

でもない事もありますので、その辺りの詳細は、受検する予定の中学校の

配点を確認する必要があります。

基本的には「1」があるとかなり差がつきます。「3」と「2」で差がある学校も

ありますが、全体に換算する時には、2月3日の適性検査の大問一つの方が大きな

配点となる場合もあるので、報告書がよほど悪くない限りは、

「2月3日の適性検査でぶっちぎる!」

気持ちで行って良いかと思いますし、配点的にはそうなっています。

個人的には「報告書」が「オール良い」のような子供は優等生タイプで面白みに

欠けるかなというイメージがありますが(まあ自分が違ったからかもしれません…)。

まとめ

下記の事から言えるのはなんでしょう?

★都立中高一貫校のボーダーライン(合格最低点)は6割★

●「繰り上げ合格」+「得点開示」の事実から考察

●報告書の点数は開示されないので想定点

●適性検査+報告書の合計で7割取れれば合格可能性かなり高いのでは?

●子供の友人の証言

これは私立中学の受験でもそうですが、

★都立中高一貫校の適性検査で満点を取る必要はない★

という事です。

多くの私立中学でも7割取れれば合格する事がほとんどです。

学校によっては、合格最低点が5割を切っているところもあります。

それはさすがに問題が悪いだろと思いますが・・・。

ですので、

■都立中高一貫校の受検ではうまく7割を取らせる・取るための作戦が大事■

です。

7割以上を取る事に慣れるためには、時間配分なども含めて、過去の都立中高一貫校

の問題を時間通りに解くことが効率的な学習法かと思われます。

もう一点は、都立中高一貫校の適性検査の場合、一部の極端にできる

児童を除いて、かなり多くの受検生がボーダーライン(合格最低点)

辺りに固まっていると思われます。

ですので、大きなミスをしない、日頃からまじめにやる(報告書対策)

といった、やはり「優等生」的なものが求められますね…。

ちなみに、うちの子は、正直、「受かるだろ」と思って受けたらまさかの

繰り上げ合格でした。

なぜ「受かるだろ」と思っていたかというと、

●都立中高一貫に定評があるenaの模試でA判定のみ

●学校別のenaの模試でもA判定

●早稲田アカデミーの模試でもA判定

●首都圏模試の適性検査型の模試でもA判定

●家でやる過去問でも(僕の採点で)常に7割~8割

というデータがあったからです。

という事は・・・

■小学生のA判定は(大学入試ほどは)信用できない

■都立の中高一貫は一問の配点が大きいので大問を落とすとかなり痛い

■絶対になめてはいけない(これはそれほどなかったかと思いますが)

■受検・受験本番ではビビりまくる子もいる(だって小学生ですから)

といった辺りも言えそうですね。

得点開示の結果を見る限り、いつもは得意の作文(適性Ⅰ)で大問を丸々

落としたっぽいですね・・・(まあ結果として受かったから良いですが)。

本気で公立・都立の中高一貫校を目指すなら、上記の本などで、適性検査型の

問題を解きまくる事が必要になるでしょう。

(関連記事)

都立中高一貫校と私立中学を上手に併願する4つのポイントはこれ❕公立中高一貫の適性検査対策❕