出典:https://note.com/koumin/n/ne99d9b49cbc4

内閣(行政)のポイントはこの5つ!総理大臣・国務大臣・閣議・議院内閣制

憲法(大日本帝国憲法と日本国憲法) (この記事)

憲法とは何か?

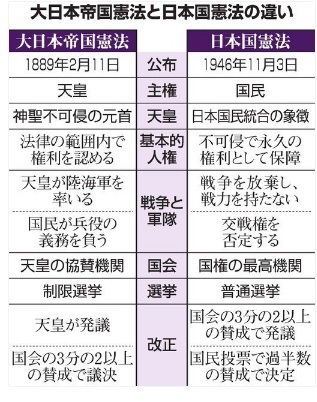

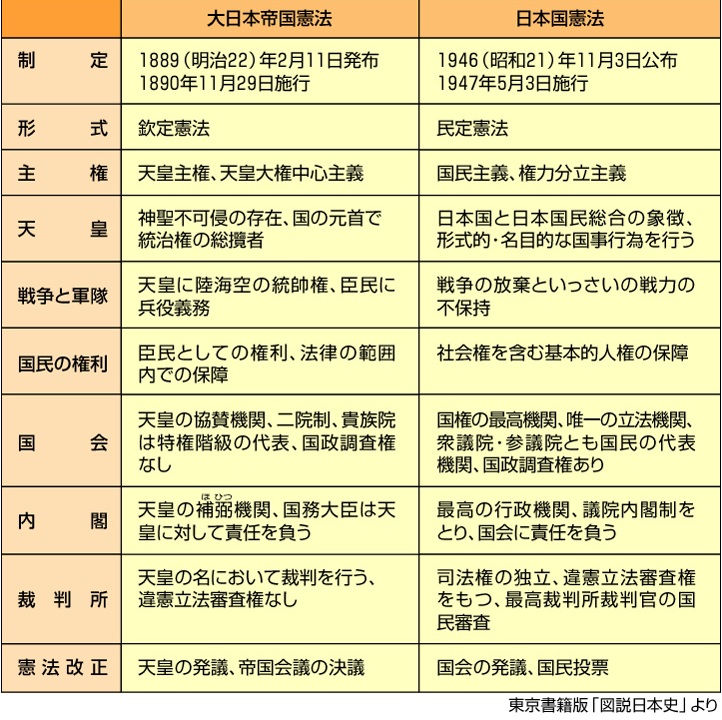

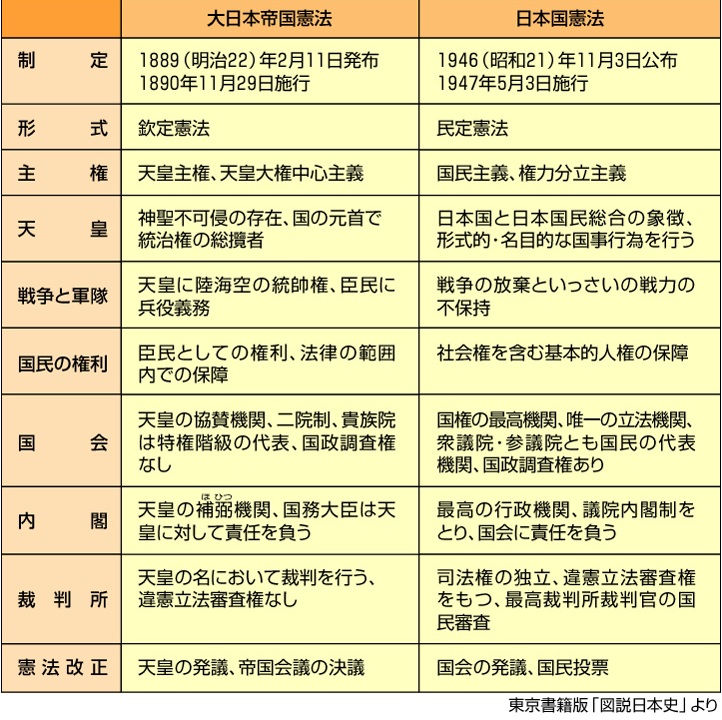

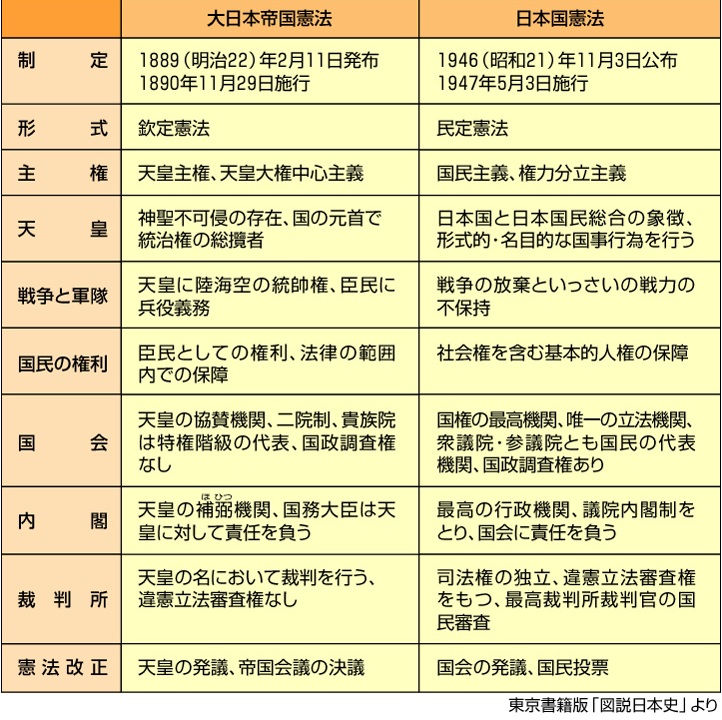

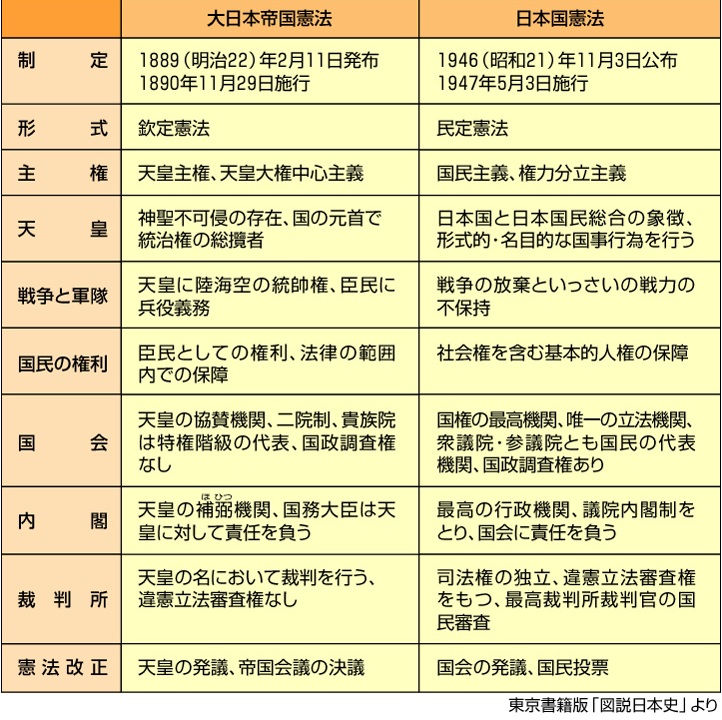

| 大日本帝国憲法 | 日本国憲法 | |

| 公布 | 1889年2月11日(建国記念日) | 1946年11月3日(文化の日) |

| 施行 | 1890年11月29日 | 1947年5月3日(憲法記念日) |

| 制定者 | 天皇(欽定憲法) | 国民(民定憲法) |

| 主権者 | 天皇 | 国民 |

| 天皇 | 絶対的権力・政治に参加 | 象徴 |

| 軍隊 | 存在し、天皇が統帥権を持つ | 戦争放棄(9条) |

| 人権 | 制限される | 基本的人権は不可侵の権利 |

| 国会 | 貴族院と衆議院 | 衆議院と参議院 |

| 内閣 | 天皇が総理大臣を任命 | 国会議員から総理大臣を選出・天皇が任命 |

| 裁判所 | 天皇の名の下で裁判 | 三権分立(司法・行政・立法)。違憲立法審査権を持つ |

| 国民の義務 | 納税、兵役 | ①納税②教育③勤労 |

| 憲法改正 | 天皇が発議、帝国議会の承認で改正 | 国会が発議、国民投票で過半数の賛成で改正 |

| 地方自治 | 憲法上保証規定なし | 地方自治制度を保証 |

★「憲法」は国の在り方、大枠をまとめたもの

(英語ではconstituion=憲法、構成、組織)

★「憲法」は権力者が守るべきもの・権力を縛るもの(歴史的経緯)

(絶対王政とか江戸幕府とか、王様や将軍が言えばそれが「法律」になっちゃう)

★「憲法」は他の「法律」とは違う(憲法だけが違う/憲法違反の法律は作れない)

だ・か・ら、憲法は「最高法規」と言われる

(六法:憲法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法)

★「憲法」を基にした国づくり・体制を立憲主義と言う

「憲法」と中学入試

▲覚えるべき憲法は2つ(聖徳太子の「17条の憲法」はあれはあれで覚えてね)

大日本帝国憲法(明治時代・1889年・明治32年)/明治憲法

日本国憲法(戦後・1946年):「国民主権・基本的人権の尊重・平和主義」

▲2つの違いを歴史的文脈において理解する事が大事

明治以降の歴史・日本史が分かっていないとあまり理解できないと

思うので、先に歴史を勉強した方が良いと思います。

とはいえ、繰り返し何度も学習する(と思うので)はずですから、

どちらも何度も読みましょうwww

中学入試の社会では、「歴史」と「公民」どちらも憲法が出てきます。

ですので、「大日本帝国憲法」と「日本国憲法」を歴史的かつ公民的に

しっかりと理解しましょう。

「大日本帝国憲法」と「日本国憲法」

具体的な細かい条文も大事と言えば大事ですが、まずは大枠の比較を。

| 大日本帝国憲法 | 日本国憲法 | |

| 公布 | 1889年2月11日(建国記念日) | 1946年11月3日(文化の日) |

| 施行 | 1890年11月29日 | 1947年5月3日(憲法記念日) |

| 制定者 | 天皇(欽定憲法) | 国民(民定憲法) |

| 主権者 | 天皇 | 国民 |

| 天皇 | 絶対的権力・政治に参加 | 象徴 |

| 軍隊 | 存在し、天皇が統帥権を持つ | 戦争放棄(9条) |

| 人権 | 制限される | 基本的人権は不可侵の権利 |

| 国会 | 貴族院と衆議院 | 衆議院と参議院 |

| 内閣 | 天皇が総理大臣を任命 | 国会議員から総理大臣を選出・天皇が任命 |

| 裁判所 | 天皇の名の下で裁判 | 三権分立(司法・行政・立法)。違憲立法審査権を持つ |

| 国民の義務 | 納税、兵役 | ①納税②教育③勤労 |

| 憲法改正 | 天皇が発議、帝国議会の承認で改正 | 国会が発議、国民投票で過半数の賛成で改正 |

| 地方自治 | 憲法上保証規定なし | 地方自治制度を保証 |

歴史的経緯

「大日本帝国憲法」1889年(明治22年)2月11日(現在の建国記念日)に発布

されています。これは、当時の明治政府が近代的な「立憲主義」の国を作って

欧米列強に追いつき追い越せ(+不平等条約の改正が悲願)の「西洋化」の

一環だったとも言えます。

とはいえ、まずは1881年に国会開設の勅諭を出して、1885年に内閣制度(初代

内閣総理大臣・伊藤博文)ができて、1889年にようやく発布されました。

| 大日本帝国憲法 | 日本国憲法 | |

| 公布 | 1889年2月11日(建国記念日) | 1946年11月3日(文化の日) |

| 施行 | 1890年11月29日 | 1947年5月3日(憲法記念日) |

| 制定者 | 天皇(欽定憲法) | 国民(民定憲法) |

| 主権者 | 天皇 | 国民 |

| 天皇 | 絶対的権力・政治に参加 | 象徴 |

| 軍隊 | 存在し、天皇が統帥権を持つ | 戦争放棄(9条) |

| 人権 | 制限される | 基本的人権は不可侵の権利 |

| 国会 | 貴族院と衆議院 | 衆議院と参議院 |

| 内閣 | 天皇が総理大臣を任命 | 国会議員から総理大臣を選出・天皇が任命 |

| 裁判所 | 天皇の名の下で裁判 | 三権分立(司法・行政・立法)。違憲立法審査権を持つ |

| 国民の義務 | 納税、兵役 | ①納税②教育③勤労 |

| 憲法改正 | 天皇が発議、帝国議会の承認で改正 | 国会が発議、国民投票で過半数の賛成で改正 |

| 地方自治 | 憲法上保証規定なし | 地方自治制度を保証 |

「日本国憲法」は、日本が第二次世界大戦に負け(1945年・昭和20年8月14日ポツダム宣言受諾

→8月15日玉音放送)、GHQ(連合国総司令部)の占領下で公布されました。

1946年11月3日(文化の日)の事です(実際に施行された1947年5月3日が

「憲法記念日」となっています)。

色々な意見はありますが、歴史的経緯からいって、実質的にGHQが作成に

大きく(ほとんど?)関与した憲法と言えます。

特徴・ポイント

【大日本帝国憲法の特徴・ポイント】

・欽定憲法(きんていけんぽう):主権者である天皇が制定した憲法

・主権:天皇

・天皇の立場:君主+元首

・手本:ドイツ(プロシア)の憲法

・伊藤博文が中心に作った。発布時の総理大臣は2代目の黒田清隆

・軍事:天皇が統帥権(とうすいけん)と言われる軍隊の指揮権を持つ

・基本的人権:臣民(天皇以外の国民)の権利は法律の範囲内で保障

・義務:納税、兵役

【大日本帝国憲法の具体的条文】

第1条 大日本帝国は万世一系の天皇これを統治す

第3条 天皇は神聖にして侵すべからず

第11条 天皇は陸海軍を統帥す

【日本国憲法のポイント】

三大原則:「国民主権・基本的人権の尊重・平和主義」

・民定憲法:国民が制定

・前文+11章・103条

・主権:日本国民

・天皇の立場:日本国の象徴

・GHQが中心に短期間で作成した

・軍事:戦争放棄(第9条)

・基本的人権:(公共の福祉に反しなければ)最大限尊重される

・義務:納税・勤労・教育

大日本帝国憲法はマーカー部分だけで良いかもしれませんが、日本国憲法は

具体的な条文の文章まで知っておいた方が良いでしょう。

日本国憲法の具体的条文

三大原則:「国民主権・基本的人権の尊重・平和主義」

日本国憲法前文

日本国憲法前文

日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの

子孫のために、諸国民と協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を

確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、

ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は国民の

厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者が

これを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この

憲法は、かかる原理に基づくものである。われらはこれに反する一切の憲法、法令及び

詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚す

るのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して、われらの安全と生存を保持

しようと決意した。われらは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に

除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは

全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和の内に生存する権利を有することを

確認する。

われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないので

あって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を

維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけて、全力をあげて崇高な理想と目的を達成することを誓う。

日本国憲法1章 天皇

第1条

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

第3条

天皇の国事に関わるすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第4条

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第6条

天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。

天皇は、内閣の指名に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

日本国憲法2章(9条) 戦争放棄

日本国憲法第2章は「9条」のみです。この【9条】を巡って大騒ぎをしているのですね。

第9条

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、

武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

日本国憲法25条:健康で文化的な

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

日本国憲法41条:国会

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

日本国憲法96条:憲法の改正手続き

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、

国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は

国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

憲法改正の手続き

日本の憲法は改正手続きが難しい「硬性憲法」です。

以下の条件が必要となります。

①衆議院と参議院の総議員の3分の2の賛成→国会が発議

②国民投票で過半数の承認

③憲法改正の成立

かなり難しいですよね?憲法96条に書いてあります。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

憲法96条

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、

国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又

は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を

成すものとして、直ちにこれを公布する。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

まとめ

★「憲法」は国の在り方、大枠をまとめたもの

(英語ではconstituion=憲法、構成、組織)

★「憲法」は権力者が守るべきもの・権力を縛るもの(歴史的経緯)

(絶対王政とか江戸幕府とか、王様や将軍が言えばそれが「法律」になっちゃう)

★「憲法」は他の「法律」とは違う(憲法だけが違う/憲法違反の法律は作れない)

だ・か・ら、憲法は「最高法規」と言われる

(六法:憲法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法)

★「憲法」を基にした国づくり・体制を立憲主義と言う

▲覚えるべき憲法は2つ(聖徳太子の「17条の憲法」はあれはあれで覚えてね)

大日本帝国憲法(明治時代・1889年・明治32年)/明治憲法

日本国憲法(戦後・1946年)

三大原則:「国民主権・基本的人権の尊重・平和主義」

▲2つの違いを歴史的文脈において理解する事が大事

内閣(行政)のポイントはこの5つ!総理大臣・国務大臣・閣議・議院内閣制

憲法(大日本帝国憲法と日本国憲法) (この記事)