地球と宇宙については以下の順番で読むと良いかもしれません。

1 太陽系の惑星(宇宙創成・8つの惑星・金星と火星の見え方)

2 太陽と地球1:自転と公転は反時計回り!南中高度・南中時刻は1度で4分違う!

3 太陽と地球2:南中高度の求め方を分かりやすく+公式(春分・夏至・秋分・冬至)

太陽と月 この記事

月の自転と公転:1日約12度東へ・1日約48分遅く・1時間で動く角度は約14.5度

地球の自転と公転(復習)

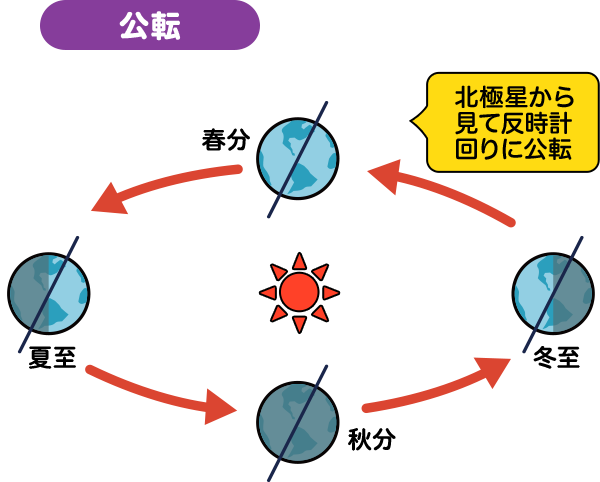

公転:天体が他の天体のまわりを回ること。地球は太陽の周りを回っている

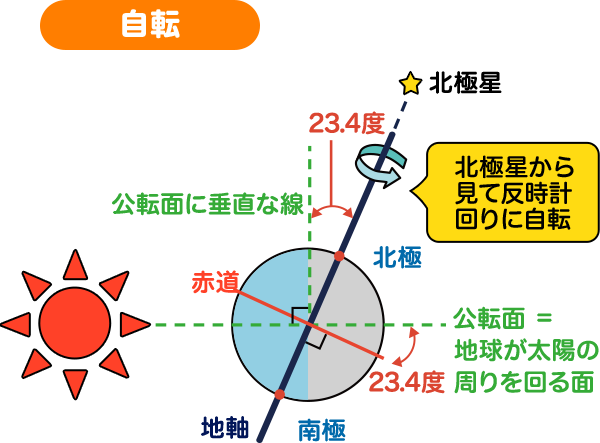

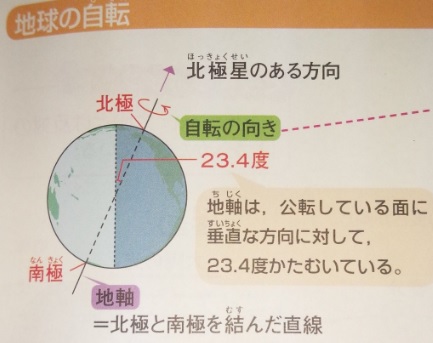

自転:地球が(地軸の周りを)回転すること

ポイント!

●地球の自転・公転は反時計回り(左回り)

●地球の自転は一日1回、西から東へ反時計回り(太陽は東から西へ動いているように見える)

●地球の公転は(太陽の周りを)1年に1回、反時計回り

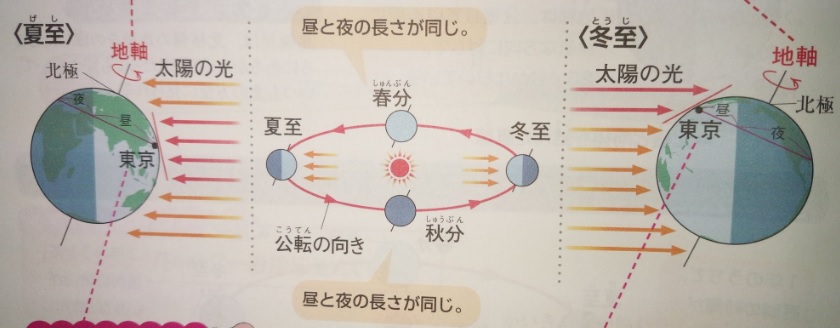

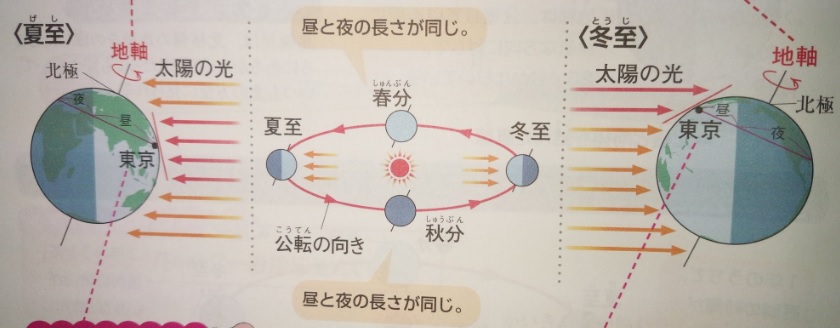

●地球は公転面に垂直な線から23.4°(公転面に対しては66.6度)傾いて公転している

地軸は北極と南極を結んだ線です。地軸の北極側をのばした所に北極星があります。

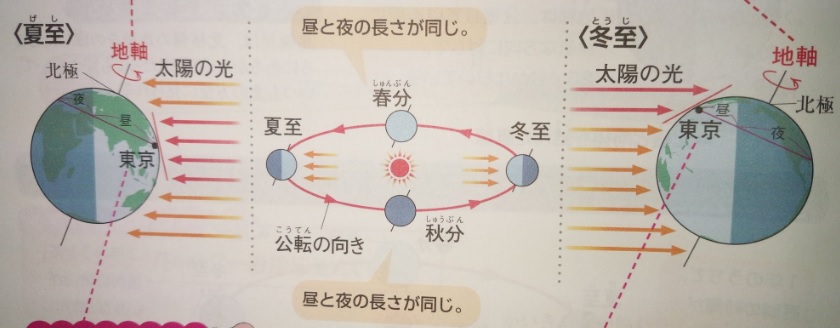

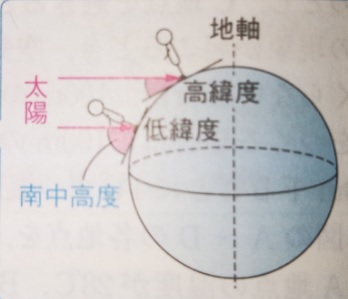

地軸の傾き+公転が「昼の長さ」「南中高度」「季節」の変化をもたらします

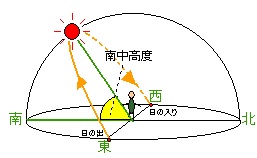

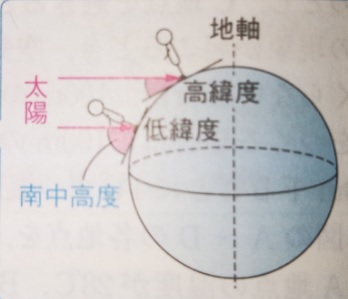

太陽が真南にくることを南中といって、南中した時の太陽の高度

を南中高度と言います。

(詳細は下記記事で)

「太陽と地球1:自転と公転は反時計回り!南中高度・南中時刻は1度で4分違う!」

地軸の傾いた状態で公転しているのが、「昼の長さ」「南中高度」「季節」

の変化をもたらす要因です。

画像出典『塾技100理科』p172

夏至・秋分・冬至・春分

(専門的には)まず夏至を決め、反時計回りに、秋分・冬至・春分を決めるそうです。

夏至の時には「南中高度」が高くなり、昼の時間が長くなります。

ポイント!

春分、秋分は、どの地点でも昼の長さはほぼ同じですが、夏至は、

北にいくほど(地軸の北側が太陽のほうに傾いていて、ずっと太陽

があたるので)昼の時間が長くなります。「白夜」などと言われます。

冬至は逆に北にいくほど昼の時間は短くなります。

白夜(びゃくや)は緯度の高い国、例えばフィンランドなどで

有名です。夏至の頃には、夜中でも薄ぼんやりと明るいです。

フィンランドの白夜。

緯度の高い北の国では、冬至の頃などは、逆に昼間の日照時間が

非常に短いです。

春分(3月21日頃):真東から太陽が出て真西に沈む

夏至(6月21日頃):日の出・日の入りともに北より

秋分(9月23日頃):真東から太陽が出て真西に沈む

冬至(12月22日頃):日の出・日の入りともに南より

日の出時間と経度

春分・秋分:経度が同じなら日の出時刻は同じ

夏至:経度が同じなら北にいくほど日の出は早い

冬至:経度が同じなら北にいくほど日の出は遅い

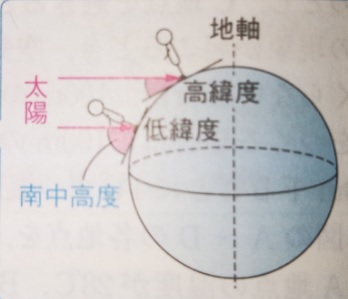

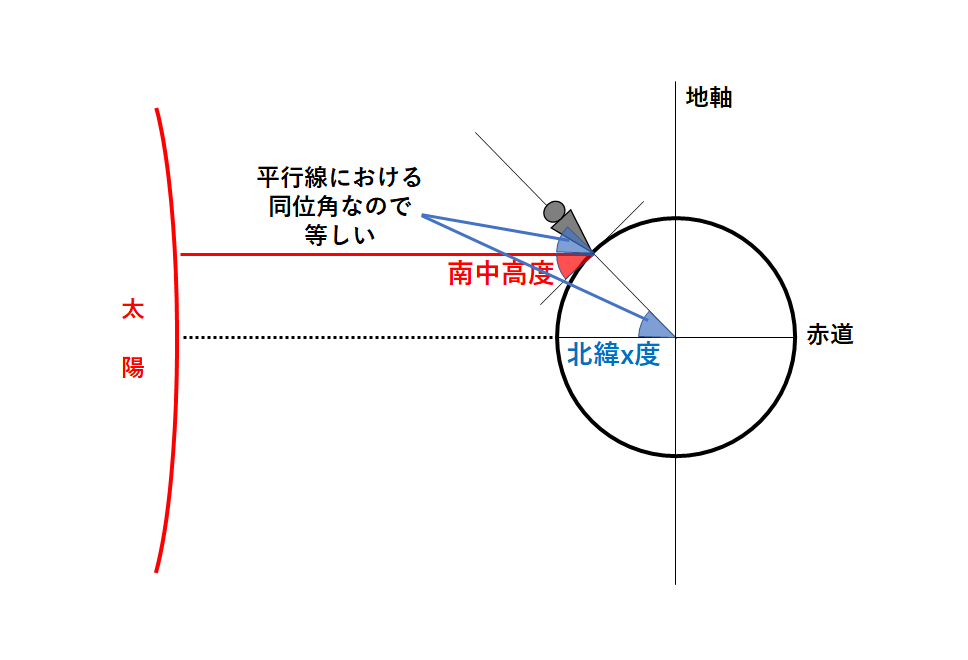

南中高度の求め方を分かりやすく+公式

先に結論を書くと、南中高度の求め方を分かりやすくするには、算数の

公式、「平行線の同位角は等しい」事を使います。

太陽が真南にくることを南中といって、南中した時の太陽の高度

を南中高度と言います。

(大空を丸い天井と見たとき「天球」と言います)

天球の中心に観測者がいて、太陽等は天球にはりついて

動いているとイメージしてください。

画像出典『塾技100理科』p172

南中高度の求め方の公式(北半球の場合):明石市(東経135度北緯35度)の場合)

春分・秋分:90度-(その場所の)緯度(北緯) 90-35=55 55度

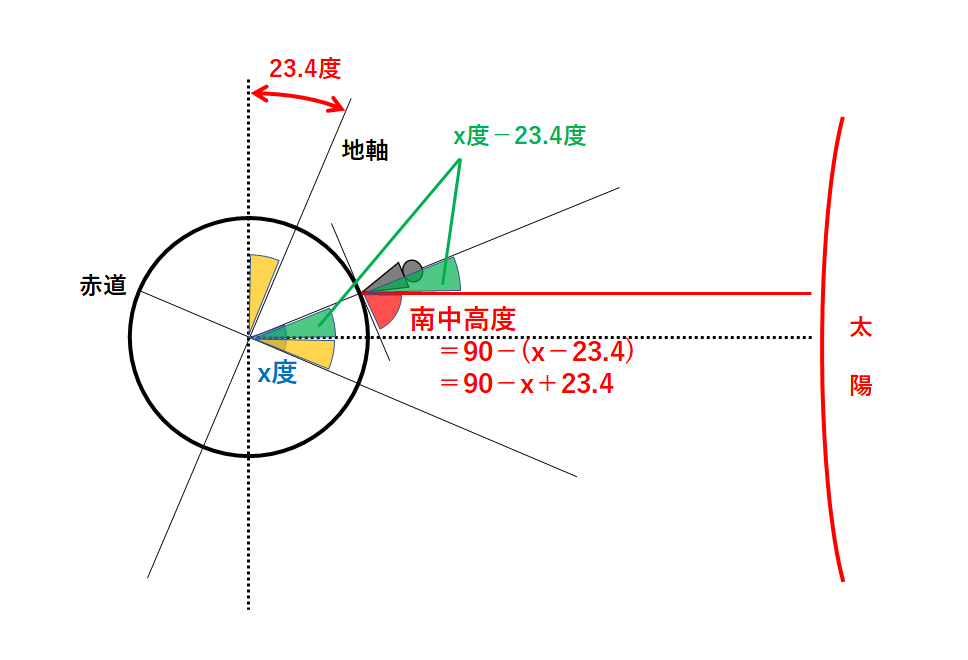

夏至:90度-(その場所の)緯度+23.4度(地軸の傾き)90-35+23.4=78.4 78.4度

冬至:90度-(その場所の)緯度-23.4度(地軸の傾き)90-35-23.4=31.6 31.6度

緯度が高い北の方にいくほど、南中高度の角度は小さくなります。

*使う数字は、「90」「緯度」「23.4」(地軸の傾き)だけなので、慣れれば大丈夫でしょう。

南中高度を求める公式自体は(算数に比べれば)それほど難解ではないですよね?

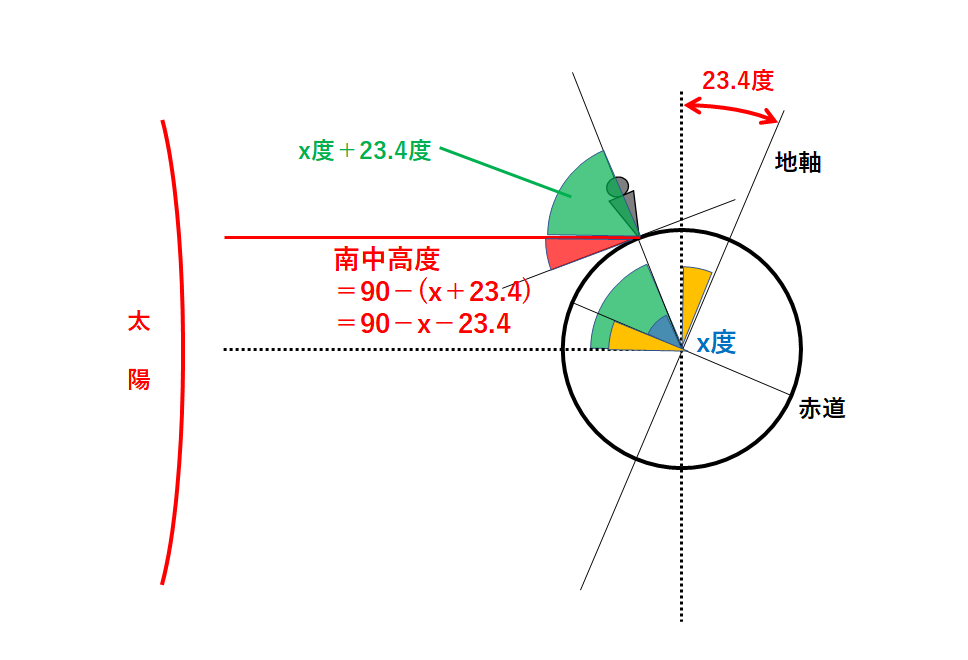

自転する時に「地軸が23.4度傾いている」事が分かっていれば

理解もしやすいのでは?

南中高度の求め方を分かりやすくするには、算数の

公式、「平行線の同位角は等しい」事を使います。

春分・秋分の場合 90度-(その場所の)緯度(北緯)90-35=55 55度

画像出典:https://chuugakurika.com/2017/12/06/post-951/

夏至の場合 90度-(その場所の)緯度+23.4度(地軸の傾き)90-35+23.4=78.4 78.4度

画像出典:https://chuugakurika.com/2017/12/06/post-951/

冬至:90度-(その場所の)緯度-23.4度(地軸の傾き)90-35-23.4=31.6 31.6度

画像出典:https://chuugakurika.com/2017/12/06/post-951/

理屈としては上記のとおりです。ほぼ算数の勉強ですね・・・。

南中高度の求め方の公式(北半球の場合):明石市(東経135度北緯35度)の場合)

春分・秋分:90度-(その場所の)緯度(北緯) 90-35=55 55度

夏至:90度-(その場所の)緯度+23.4度(地軸の傾き)90-35+23.4=78.4 78.4度

冬至:90度-(その場所の)緯度-23.4度(地軸の傾き)90-35-23.4=31.6 31.6度

緯度が高い北の方にいくほど、南中高度の角度は小さく

なります。

1 太陽系の惑星(宇宙創成・8つの惑星・金星と火星の見え方)

2 太陽と地球1:自転と公転は反時計回り!南中高度・南中時刻は1度で4分違う!

3 太陽と地球2:南中高度の求め方を分かりやすく+公式(春分・夏至・秋分・冬至)

太陽と月 この記事

月の自転と公転:1日約12度東へ・1日約48分遅く・1時間で動く角度は約14.5度